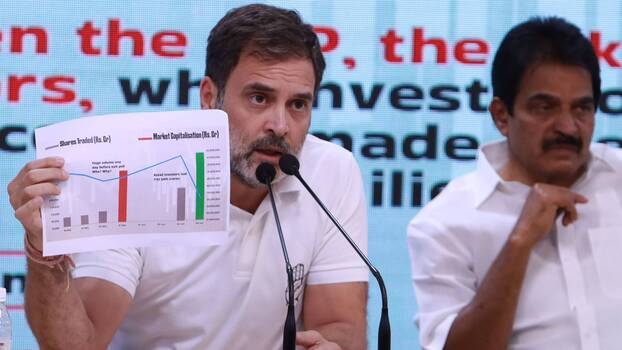

Rahul Gandhi, Parteivorsitzender der Kongresspartei, präsentiert auf einer Pressekonferenz am 6. Juni 2024 in Neu-Delhi ein Diagramm der Börsenbewegungen der vorangegangenen Tage. Sein Vorwurf: Premierminister Narender Modi soll in einen Börsenbetrug verwickelt sein, bei dem Anleger 30 Milliarden indische Rupien verloren haben. Foto: IMAGO / Hindustan Times

Wer die indischen Wahlen verfolgt hat, konnte sich am 4. Juni, dem Tag der Stimmauszählung, nur die Augen reiben. Noch wenige Tage zuvor hatten die Exit Polls, die Umfragen am Ende des sechswöchigen Wahlprozesses, einen haushohen Sieg der Regierung von Premierminister Narendra Modi vorhergesagt. Und nun das: Modis Hindu-nationalistische Bharatiya Janata Partei (BJP) verliert ihre absolute Mehrheit, während die oppositionelle Kongress-Partei ihren Stimmanteil im Vergleich zu den letzten Wahlen verdoppelt.

Die BJP verliert sogar in ihrer Hochburg Uttar Pradesh, dem größten indischen Bundesstaat, während das Oppositionsbündnis I.N.D.I.A. (Indische Inklusive Allianz für Entwicklung) dort, wie auch in Rajasthan und Haryana, überraschend gut abschneidet. Verbündete Parteien in Südindien verteidigen ihre Mehrheiten; in Kerala etwa siegt das Linksbündnis unter Führung der Communist Party of India (Marxist), in Westbengalen der der Allianz nahestehende Trinamool Congress. Oppositionsführer Rahul Gandhi von der Kongress-Partei, der in zwei Bundesstaaten (Kerala und Uttar Pradesh) als Kandidat angetreten war, gewinnt beide Sitze.

Britta Petersen leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.

Kurz: Die totgeglaubte Opposition ist zurück.

Für eine Regierungsbildung reicht es dennoch nicht. Am Ende bleibt die BJP stärkste Partei mit 240 Sitzen im 543 Sitze starken Lok Sabha, dem Unterhaus des indischen Parlaments. 272 Sitze wären für eine eigene Mehrheit notwendig gewesen. Noch zu Beginn der Wahlen hatte Narendra Modi vollmundig verkündet, seine National Democratic Alliance (NDA) werde 400 Sitze holen. Nun ist er sogar auf Koalitionspartner angewiesen, um überhaupt eine Regierung zu bilden.

Das Ergebnis spricht für die Vitalität der indischen Demokratie. Besonders im Westen, aber auch unter indischen Linken war angezweifelt worden, ob das Land angesichts der überragenden Dominanz Modis überhaupt noch als Demokratie gelten könne. Das schwedische V-Dem Institut stufte Indien auf den Status einer «elektoralen Autokratie» zurück. Der Grund: Oppositionelle Politiker*innen wurden unter Korruptionsvorwürfen verhaftet, die Konten der oppositionellen Kongress-Partei gesperrt, Nichtregierungsorganisationen schikaniert. Dennoch hat sich der Vorwurf als falsch erwiesen, denn die Kritiker*innen unterschätzten den wichtigsten Faktor einer Demokratie: die Wähler*innen.

Die nämlich waren nach zehn Jahren BJP-Herrschaft keineswegs alle der Meinung, dass der Umbau Indiens in einen Hindu-dominierten Staat in ihrem Interesse liege. Weder religiöse Obertöne noch antimuslimische Ressentiments, die in diesem Wahlkampf eine größere Rolle denn je spielten, erzielten die von der BJP erhoffte Wirkung. Das ist auch deshalb beachtlich, weil die BJP aufgrund eines Systems zur Parteienfinanzierung, das inzwischen vom Obersten Gericht für ungültig erklärt wurde, zur bei weitem reichsten Partei des Landes aufgestiegen war, und weil die Medien, die sich weitgehend in der Hand der Großindustrie befinden, Modi kräftig Rückenwind gaben.

Die Rückkehr des Klassenkampfs

Stattdessen ist der gute alte Klassenkampf zurück. Während in den Städten die inzwischen beachtlich gewachsene Mittelklasse Modi die Treue hielt, waren die Wähler*innen auf dem Land enttäuscht davon, dass ein kontinuierlich hohes Wirtschaftswachstum – 7,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts allein im vergangenen Jahr – bei ihnen nicht zu steigendem Wohlstand geführt hat.

Laut Daten des People Research on India’s Consumer Economy, eines gemeinnützigen Think-Tanks, gehört die Mittelklasse – bestehend aus Menschen mit einem jährlichen Familieneinkommen von 500.000 bis drei Millionen Rupien (etwa 7.000 bis 40.000 Euro) – zu der am schnellsten wachsenden Einkommensgruppen seit Modis Amtsantritt im Jahr 2014. «Das oberste Einkommenssegment – die Reichen – ist von 30 auf 90 Millionen gestiegen, während 520 Millionen Menschen zur Mittelschicht gehören, im Vergleich zu 300 Millionen im Jahr 2014», sagt Geschäftsführer Rajesh Shukla.

Trotz dieser Erfolge hat sich die Arbeitslosenquote während Modis Amtszeit kaum verändert und lag im Oktober 2023 zum ersten Mal seit der Pandemie über zehn Prozent, so das Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). Bei den jungen Menschen zwischen 15 und 34 Jahren sind die Zahlen sogar noch schlechter: Die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe lag 2023 bei 45,4 Prozent.

Allerdings sind in einem Land, in dem Millionen von Menschen in Jobs mit niedrigen Qualifikationsanforderungen und im informellen Sektor arbeiten, die Arbeitslosenzahlen ohnehin nur von geringer Aussagekraft. Ashoka Mody, Gastprofessor für internationale Wirtschaftspolitik an der Princeton University, bezeichnet die offiziellen Arbeitslosenzahlen gar als «eine bedeutungslose Statistik» und argumentiert, dass sie ein größeres Problem der Unterbeschäftigung verbergen.

Ob Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung, ein Großteil der Menschen, die nicht von Modis Wirtschaftsboom profitierten, lebt auf dem Land. Diese Menschen haben offensichtlich den Glauben verloren, dass auch für sie «die guten Tage kommen» (Achhe din aane whaale hain), wie es in einem Wahlkampfslogan der BJP heißt. Die Tatsache, dass die Regierung an mehr als 800 Millionen Menschen umsonst Lebensmittel verteilt, spricht in dieser Hinsicht Bände.

Gestärkte Opposition

Die Opposition hat dieses Problem erkannt und in ihrem Wahlkampf erfolgreich zum Thema gemacht. «Heute gibt es die höchste Arbeitslosigkeit im Land seit 40 Jahren. In Indien ist die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie in Pakistan», klagte Rahul Gandhi auf einer Veranstaltung in Gwalior.

Der Enkelsohn der ehemaligen Premierministerin Indira Gandhi war in den vergangenen Monaten mit seiner Bharat Yodo Yatra (Marsch für ein vereintes Indien) von Kanyakumari im Süden bis nach Jammu und Kaschmir im Norden gezogen und konnte dabei sein Image als verwöhntes Muttersöhnchen teilweise ablegen. Er zieht nun, durch die beiden gewonnenen Lok-Sabha-Mandate gestärkt, als Oppositionsführer in das Parlament ein.

Doch der Erfolg der Opposition beruht nicht nur auf einer Wiedergeburt der Kongress-Partei, sondern auch auf den mit ihr verbündeten Regionalparteien, die ihre Führungspositionen bewahren oder sogar ausbauen konnten. Es ist ihnen gelungen, die Menschen mit regionalen Themen zu überzeugen, während Modi gehofft hatte, die Hindu-Seele durch den Bau eines lang geplanten Tempels für den Gott Ram in der Stadt Ayodhya in Nordindien für sich zu gewinnen. Das Thema floppte. Selbst in Ayodhya, wo die BJP 1992 für die Zerstörung einer Moschee verantwortlich war, auf deren Ruinen der neue Tempel errichtet wurde, verlor die Partei ihr Mandat.

Dass Modi sich während seiner zweiten Amtszeit immer öfter statt als starker Wirtschaftsführer als ein von Gott gesandter Heiliger präsentierte, verfehlte nicht nur die gewünschte Wirkung, sondern wurde von Vielen als geradezu lächerlich empfunden. Im tiefreligiösen Süden des Landes gehen die Menschen lieber in ihre eigenen Tempel – und das von der BJP als Nationalsprache propagierte Hindi wollen sie schon gar nicht sprechen. Vor allem aber betrieben Bundesstaaten wie Tamil Nadu, Kerala, Telangana und Andhra Pradesh schon vor Modi eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik und gehören zu den reichsten des Landes. Die von der BJP betriebene Schwächung des föderalen Regierungssystems lehnen sie ab.

Der Anfang vom Ende der Ära Modi

Modis dritte Amtszeit als Premierminister wird sich daher signifikant von den letzten zehn Jahren unterscheiden. Er wird seinen Koalitionspartnern nicht nur Ministerien in seiner neuen Regierung anbieten, sondern auch über Inhalte verhandeln müssen. Besonders zwei Parteien in der NDA-Koalition könnten Modi erhebliche Probleme bereiten. Der Ministerpräsident des Staates Bihar, Nitish Kumar von der Janata Dal Partei, und sein Amtskollege Chandrababu Naidu von der Telugu Desam Partei in Andhra Pradesh stellen in den gerade begonnenen Koalitionsverhandlungen selbstbewusst Forderungen. Sie sind ideologisch flexibel, haben bereits zuvor die Seiten gewechselt und gelten daher als Königsmacher.

Modi, der bisher einen präsidialen Regierungsstil pflegte, der vollkommen auf ihn zugeschnitten war, wird nun vermitteln, erklären und Brücken bauen müssen. Nichts davon gehörte bisher zu seinen Stärken.

Die Finanzmärkte, die nach den Exit Polls stark angestiegen waren, stürzten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erst einmal ab. Eine Koalitionsregierung, so die Befürchtung, werde Modis wirtschaftsfreundliche Politik zumindest verlangsamen.

Es ist aber auch zu erwarten, dass die Risse innerhalb des BJP-Lagers künftig deutlicher hervortreten werden. In der Freiwilligenorganisation der Hindu-nationalistischen Bewegung – dem RSS, der mit organisatorischer und ideologischer Stärke bisher das Rückgrat der BJP-Regierung war – rumort es schon lange. Zu sehr, so die Kader dort, war die Regierungspolitik auf die Person Modi zugeschnitten.

Doch einer harten Politik der Hindu-Dominanz, die der RSS sich wünscht, haben die Wähler*innen nun eine Absage erteilt. Eine Alternative zum Charisma des 72-jährigen Modi ist nicht in Sicht. Der Hindu-Mönch und Ministerpräsident von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, der oft als sein Nachfolger gehandelt wurde, hat in seinem Bundesstaat gerade Schiffbruch erlitten. Innenminister Amit Shah, der Modi nahesteht, wird allseits gefürchtet, nicht geliebt.

Sudheedra Kulkarni, ein politischer Analyst und langjähriger Mitarbeiter des früheren Premierministers Atal Bihari Vajpayee (ebenfalls BJP), vertritt deshalb die Auffassung, dass der Wahlausgang den «Anfang vom Ende der Ära Modi» eingeläutet habe. Damit ende auch einer Dekade der BJP-Dominanz. «Der Wandel», so Kulkarni, «trägt die täuschende Maske der Kontinuität».