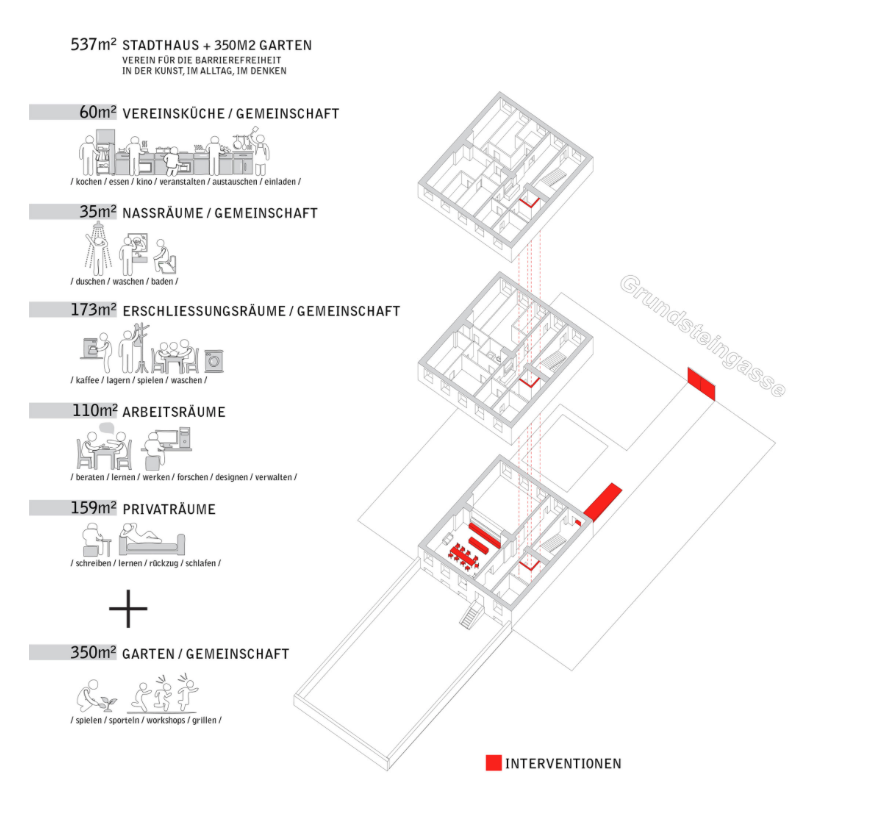

Abbildung: Intersektionales Stadthaus, Skizze und Bilder: © Heindl Architektur 2023

Die Wohnungskrise betrifft nicht alle gleich. Besonders Frauen* sind vom Ausschluss und Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen. Eine feministische Wohnungspolitik muss die Wurzeln des Problems anpacken.

Dr. Sarah Klosterkamp: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humangeographie der Goethe Universität Frankfurt am Main. Sie interessiert sich insbesondere für stadt- und rechtsgeographische Fragestellungen und ist Sprecherin des Arbeitskreises Feministische Geographien.

Tabea Latocha: Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Humangeographie der Goethe Universität Frankfurt am Main. In Ihrer Arbeit beschäftigt Sie sich mit feministischen Perspektiven auf die Kommodifizierung des Wohnens sowie interdisziplinärer Wohnungsforschung.

Die Wohnung, wie wir sie heute kennen ist ein widersprüchlicher Ort. Sie ist Ort der Reproduktion, also ein Ort, an dem Menschen sich erholen, Hausarbeit machen, essen, schlafen und ihren Alltag verbringen. Zugleich ist sie aber als Ware in Wirtschaftskreisläufe eingebunden. Sie hat als Anlageobjekt eine zentrale Funktion in der politischen Ökonomie und somit für die Reproduktion des Kapitalismus selbst. Die mit diesen widersprüchlichen Funktionen verknüpften Vorstellungen über das Wohnen und damit auch über Reproduktion und gesellschaftliche Beziehungsweisen (Adamzcak 2017) nehmen wir als Ausgangspunkt, um Ansätze und Perspektiven einer feministischen Wohnungspolitik zu skizzieren.

Wenn das Wohnen vom Geldbeutel abhängt

Aktuell sind Wohnbedingungen und der Zugang zu Wohnraum stark abhängig von Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Das reproduziert soziale und räumliche Ungleichheitsverhältnisse (Brickell & Nowicki 2023). Warum das so ist, lässt sich mit einem Blick auf die Steuerung und Regulation der Produktion und Bewirtschaftung von Wohnraum erklären: Wohnen ist eine Ware, die auf lokalen und internationalen Märkten gehandelt und in Segmente eingeteilt wird: Sozialer Wohnungsbau, Luxuswohnraum, Eigentumshäuser, Mietskasernen, Pflegeimmobilien usw. (Böhmer, Holm & Jacob 2021). Auch der Zugang zu Wohnraum ist marktförmig organisiert, das heißt der Preis hängt ab von der Größe und der Lage einer Wohnung, aber auch von zukünftigen Ertragserwartungen von Investor*innen. Was dabei keine Rolle spielt, sind die Bedürfnisse und Wünsche derjenigen, die eine Wohnung suchen und/oder brauchen.

Gleichzeitig konnten wir in den vergangenen zwei Jahren beobachten, dass sich Fragen der Zugangs- und Verteilungsgerechtigkeit durch Krisen gravierend ändern bzw. verschärfen. Während die Lebensmittelpreise im Zuge der Inflation in die Höhe kletterten, stiegen auch die Mieten immer weiter. Durch die erhöhten Energiepreise konnten viele Menschen die gestiegenen Nebenkosten kaum bzw. nicht mehr tragen. Dazu kam die Verknappung von Wohnraum und die Folgen der Covid-19-Pandemie. All das hat vor allem diejenigen besonders hart getroffen, die aufgrund geringer Rente oder dem krisenbedingten Verlust von Erwerbsgelegenheiten die Miete nur verspätet oder vermindert zahlen konnten (Klosterkamp 2024). Nicht wenige haben dadurch ihre Wohnung verloren – knapp 30.000 wurden zu Spitzenzeiten der Pandemie 2020 zwangsgeräumt. Das sind 81 Menschen pro Tag, wie die linke Abgeordnete Caren Lay dokumentierte).

Zugleich müssen wir feststellen, dass Menschen ganz unterschiedlich von diesen Krisen betroffen sind und waren, je nachdem wie sie im Feld des Wohnen situiert sind und werden. Das gilt auch auf der Mikroebene, also in einem Haus, einer Wohneinheit oder einem Kiez. Hier lassen sich bestimmte Muster bei Verteilungs- und Zugangschancen erkennen: Es sind gerade weiblich gelesene und migrantische Personen im unteren Einkommensbereich, die zu den Verlierer*innen der Krisen gehören, weil sich verschiedene Mechanismen der Benachteiligung überlagern. Im (unterschiedlichen) Zugang zu Wohnraum drückt sich somit auch die (Re-)Produktion von Privilegien innerhalb von intersektional verschränkten Unterdrückungs- und Ausgrenzungsmechanismen aus (Klosterkamp, im Erscheinen).

Der Begriff der Intersektionalität wurde geprägt von der US-amerikanischen Juristin Kimberlé Crenshaw und beschreibt das Zusammenwirken mehrere Unterdrückungsmechanismen. (Crenshaw 1992). Sie betont, dass eine Person, die im Kreuzungspunkt mehrere Arten von Ausgrenzung (bspw. entlang von Kategorien wie etwa Alter, Geschlecht, Herkunft oder Einkommen) steht, am Ende wahrscheinlich von allen gleichzeitig betroffen ist (beispielsweise arm und alt etc.- siehe Abschnitt 1, (Lohn-)Arbeit und Krise). Diese Erkenntnis ist mittlerweile weit verbreitet. Intersektionalität als Begriff und Analyseinstrument wird sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in pädagogischen, bildungspolitischen und aktivistischen Zusammenhängen benutzt. Auch im Feld des Wohnens gilt: Es wirken meist mehrere Unterdrückungs- und Ausgrenzungsmechanismen zusammen, die sich ihrerseits wiederum auf verschiedene Lebensbereiche und über verschiedene Lebensphasen hinweg unterschiedlich auswirken und zu Ausschlüssen führen.

Diese verschiedenen Ausschlüsse werden wir uns im Folgenden in ihren jeweiligen historischen, sozialen und politischen Kontexten näher anschauen. Basierend auf diesen Analysen werden wir am Ende konkrete Instrumente und Ideen präsentieren, wie feministische Wohnungspolitik von der Theorie in eine inklusivere Praxis der Gestaltung des Städtischen überführt werden kann und dabei auf aktivistische Zusammenschlüsse und Projekte verweisen, in denen dies bereits gelingt.

1. (Lohn-)Arbeit und Krise

Um zu erklären, warum feministische Ansätze bei der Lösung der Wohnungskrisen und dem ungleichen Zugang zu Wohnraum helfen können, möchten wir eine kurze theoretische Kontextualisierung vornehmen:

Materialistisch-feministische Theorien – etwa die Social Reproduction Theory – verbinden eine Kritik an patriarchalen Strukturen und Geschlechterverhältnissen mit einer Analyse der mit ihnen vermittelten ökonomischen Verhältnisse und der Strukturlogik des Kapitals (Engelhardt et al. 2024: 5; Latocha 2022). Sie rücken dabei die zentrale Rolle von Reproduktions- und damit auch Sorgearbeit für das Funktionieren des Kapitalismus in den Vordergrund, also die Frage wie und von wem die Arbeiter*innenklasse (re-)produziert wird. Die funktionale Trennung von Lohnarbeit und Reproduktion im Kapitalismus macht Haus- und Care-Arbeit allerdings häufig unsichtbar und reproduziert so Geschlechterungleichheiten: Lohnarbeit gilt als die einzig wahre Form von Produktivität, an der ein jeder Mensch in Bezug auf seinen gesellschaftlichen Beitrag leistungsmäßig und damit lohnbezogen gemessen wird. Wer „nur“ zu Hause arbeitet, ist unproduktiv und unsichtbar. Diese männliche Norm prägt auch die Wohnungspolitik und den Zugang zu Wohnraum.

Wie sieht dies konkret aus und was bedeutet es für die von diesen Entwicklungen betroffene Frauen*1? Gabu Heindl hat – in Zusammenarbeit mit vielen Vertreterinnen aus der Praxis - im Rahmen der Studie „Women, Working, Wohnen“ (2020) für Österreich herausgearbeitet, dass es spezifische Bruchstellen und Neu-Anfänge im Leben von Frauen* gibt, die oft zur Prekarisierung beitragen – die Autor*innen nennen diese „Lebensumbruchsstellen“. Sie zeigen auf, dass diese Bruchstellen in Wohn- und Erwerbsbiographien einen entscheidenden Einfluss auf die Wohnsituation nehmen und häufig zu herausfordernden Situationen führen. Dazu zählen etwa der Auszug aus der elterlichen Wohnung, die Entscheidung für Kinder oder gegen einen Ort, an dem sie vorher gelebt haben. Wohnen Frauen* nicht allein, sondern in heterosexuellen Paarbeziehungen, ist für sie das Zuhause statistisch gesehen, zugleich der unsicherste Ort – dies verraten Einblicke in Statistiken häuslicher Gewalt – sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Die Autorinnen fassen es so zusammen: „Während für Männer eine Scheidung vor allem ein finanzielles Problem darstellt, ist es für Frauen in Österreich häufig ein existenzielles“ (Heindl et. al. 2020: 12).

Warum ist das so? Frauen* haben dort wie hier im Schnitt weniger Einkommen als Männer und wenden zugleich im Schnitt einen höheren Anteil ihres Einkommens für das Wohnen auf (Stichwort: Gender Pay Gap). Der Gender-Gap wirkt sich durch ungleiche Bezahlung, Teilzeitbeschäftigung, und damit verbunden auch geringere Pensions- und Rentenansprüche aus. 22 Prozent der Frauen* arbeiten im Niedriglohnbereich, oft im für die Gesellschaft unverzichtbaren Care-Sektor, viele von ihnen sind Migrant*innen. Sie verdienen weniger als zwei Drittel des Medianlohns (9,24 Euro brutto pro Stunde (Heindl et al. 2020: 10). Neben fehlendem Einkommen haben Frauen* darüber hinaus weniger Zugang zu Bildung und sozialem Kapital – beides spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Als „housing poor“ sind sie von zu hohen Wohnungskosten besonders betroffen: Rund 20 Prozent der in Wien befragten alleinerziehenden Frauen* standen bereits einmal vor der Gefahr, wohnungslos zu werden (ebd.). Beinah 50 Prozent der alleinerziehenden Frauen* mit niedrigem Einkommen gaben an, immer wieder vor dem Problem zu stehen, dass sie sich das Heizen kaum leisten können (ebd.). Armut ist also weiblich. Das ist ein Problem - auch in Deutschland.

Die Wohnung ist ein zentraler Ort, der die alltägliche Reproduktion von Menschen und somit von Arbeiter*innen sicherstellt, sie ist aber nicht für alle Personen und je nach Lebensabschnitt gleichermaßen erschwinglich (Kuschinksi 2023; Vogelpohl 2022). Die für das tägliche (Über-)Leben notwendige, meist unentlohnte und emotional fordernde Care-Arbeit leisten häufig Frauen* (Bock & Duden 1976; Hayden 1982). Gleichzeitig leisten sie oft weniger und schlechter bezahlte Lohnarbeit, wodurch sie auf dem Wohnungsmarkt strukturell benachteiligt werden. Wohn- und (Lohn-)Arbeitsverhältnisse hängen damit unmittelbar zusammen.

2. Patriarchat und Wohnen

Die Schlechterstellung von Frauen* auf dem Wohnungsmarkt spiegelt sich auch in Eigentums- und Besitzverhältnissen wider. Frauen* sind seltener Besitzende von Immobilien. Das zeigte zuletzt eine Auswertung des Finanzierungsvermittlers Interhype: Von 66.000 Finanzierungen kauften 70 Prozent als Paar, 30 Prozent waren Einzelpersonen. Der Geschlechterunterschied ist hier sehr deutlich ausgeprägt: Zwei von drei dieser Alleinfinanzierungen werden durch Männer bestritten. Schon etwas länger ist dies auch bekannt für das Thema Erben – auch hier sind Frauen* deutlich unterlegen und gehen statistisch gesehen häufiger leer aus – gerade wenn es um Immobilien geht. Zudem können wir beobachten, dass gerade staatliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen – wie zum Beispiel die Eigenheimförderung, das Baukindergeld oder auch Steuersubventionen – begünstigen ein konservatives Modell der Arbeitsteilung, also die Hausfrauen-Ehe mit männlichem Alleinverdiener (Reichle & Kuschinski 2020).

Der Zugang, die Organisation und die Vererbung von Wohnraum spielen somit eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung patriarchaler Zustände. Und das hat eine lange Tradition: Die Wurzeln der patriarchal-neoliberalen Wohnungspolitik liegen in einem historisch stark männlich dominierten Sektor. Schon die Wohnungspolitik während des sogenannten Wirtschaftswunders unter den CDU-Politikern Ludwig Erhard (Wirtschaftsminister 1949-63) und Paul Lücke (Bundesbauminister 1957-1965) legte den Grundstein für den bundesdeutschen Ordoliberalismus und verknüpfte diesen mit einem christlich-konservativen Kleinfamilienideal. In der sozialen Marktwirtschaft wurde sozialer Wohnungsbau nicht als öffentlicher, dauerhaft belegungsgebundener Bestand geschaffen. Stattdessen agierten private und öffentliche Bauträger mithilfe staatlicher Förderung, für die sie dem Staat nur temporär soziale Belegungs- und Mietpreisbindungen zusichern mussten. Über den Umweg einer solchen „sozialen Zwischennutzung“ wurde so die Bildung privaten (Immobilien‑) Kapitals stimuliert. Zugleich förderte der Traum vom (suburbanen) Eigenheim ganz im Sinne des konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsmodells die individualisierte Übernahme von Verantwortung (des Mannes für die Familie) – was das herrschende Reproduktionsmodell und seine ungleiche Arbeitsteilung der Geschlechter institutionell verstetigte.

Wohnen als soziale Praxis und die politische Steuerung der Wohnraumversorgung sind also untrennbar verknüpft mit der kapitalistischen Vergesellschaftung sowie ungleichen Machtverhältnissen und intersektionaler Diskriminierung.

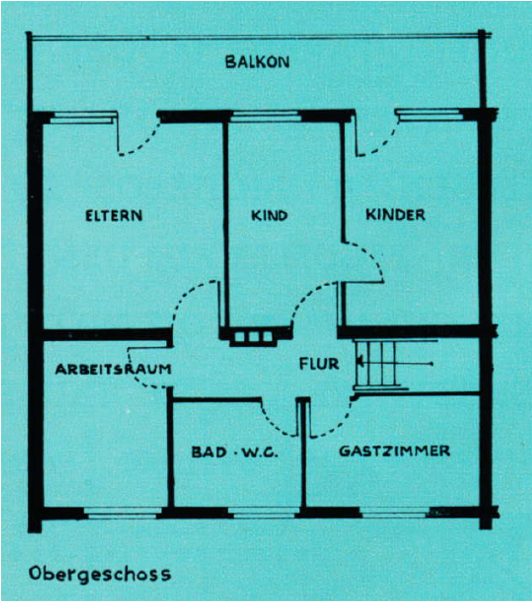

Auch die räumlichen Strukturen des Wohnens sind vergeschlechtlicht und wirken vergeschlechtlichend, denn sie manifestieren normative Geschlechterrollen und Reproduktionsverhältnisse. In den Grundrissen der städtischen Wohnsiedlungen und suburbanen Einfamilienhäuser der Nachkriegsmoderne ist das bürgerliche Ideal der Wohnung als Platz der Privatheit, als Hort der Sicherheit und Ort der Sorge und damit auch der gesellschaftliche Idealtypus der heteronormativen Kleinfamilie buchstäblich in Beton gegossen: Wie auf dem Grundriss einer Siedlung aus der Nachkriegsmoderne dargestellt, sind Räumen feste Funktionen zugewiesen, die Familienverhältnisse festschreiben - 2 Kinder und ein (heteronormatives) Elternpaar.

neue heimat. Monatshefte für neuzeitlichen wohnungsbau August 1960: Wohnanlage Sossenheim Nord-West, s. 8

Heute reiben sich an vielen Orten die Bedürfnisse einer diversifizierten, postmigrantischen Gesellschaft mit vielfältigen Arbeits-, Lebens- und Sorgemodellen an diesen starren, verräumlichten Strukturen.

3. Gerechtere Stadtzukünfte durch feministische Wohnungspolitik?

Was ist nun ein feministischer Gegenentwurf für eine emanzipatorische Wohnungspolitik? Zunächst einmal ist eine feministische Wohnungspolitik keine Marktpolitik, sondern eine inhaltlich gestaltende Politik, die den Gebrauchswert und nicht den Tauschwert des Wohnens in den Mittelpunkt stellt. Eine feministische Wohnungspolitik muss eine Wohnungspolitik von Mieter*innen für Mieter*innen sein, die demokratisch kontrolliert ist. Die diversen Bedürfnisse der Mieter*innen und die politischen Aushandlungs- und Verständigungsprozesse über eben diese Bedürfnisse müssen im Mittelpunkt stehen.

Um das zu ermöglichen, muss eine feministische Wohnungspolitik auch die Verfügungsweise über Wohnraum grundlegend verändern, denn nur so können wir solidarische statt ökonomischer Beziehungsweisen etablieren. Deshalb ist der Startpunkt einer feministischen Wohnungspolitik der Kampf gegen Verdrängung, das kollektive Streiten für faire Mieten und das Verteidigen von Häusern und Nachbarschaften gegen die Profitinteressen von Immobilienhaien.

Der Startpunkt einer feministischen Wohnungspolitik ist auch das Klingeln bei Nachbar*innen und das Füreinander-Sorgen und Miteinander-Verbunden-Sein im Kiez, das aktive Aufbrechen der Vereinzelung. Am utopischem, aber konkreten Horizont dieser Kämpfe steht die Vergesellschaftung als neue Verfügungsweise über Stadt- und Wohnraum (Latocha 2021). Wenn wir es schaffen, diese sorgenden Beziehungsweisen zu vermehren und zu materialisieren, quasi zu konservieren als Erbe vergangener Kämpfe, so werden neue Infrastrukturen des Wohnens denkbar. Wohnen könnte darin vom gewaltvolle Ausschluss der anderen und einer Ausbeutung der Besitzlosen zu einem kollektiven Aneignungsprozess und einer sozialen Praxis der Inbesitznahme werden.

Dafür müssen auch wir Wissenschaftler*innen neue Kompliz*innenschaften mit Aktivist*innen und Menschen aus der Praxis und Politik schließen: Um Gegenerzählung zu den hegemonialen Narrativen zu schreiben und die noch ungewohnten utopischen Beziehungsweisen konkret werden zu lassen.

Wie das in der Praxis aussehen könnte, zeigt das „Intersektionale Stadthaus“, entworfen und umgesetzt vom Architekturbüro Gabu Heindl (siehe Abbildung) in Österreich. Hierbei handelt es sich um ein dreigeschossiges Hofhaus, das in Wien zu einem Ein-Küchen-Haus umgebaut wurde. Das Projekt besteht aus Menschen unterschiedlichen Alters von 6 bis 60 Jahren, mit unterschiedlichen Geschlechteridentitäten und Sprachkenntnissen sowie unterschiedlichem Aufenthaltsstatus. Mithilfe von Übersetzer*innen wurden die Beteiligten durch gemeinsame Workshops der Planung und Konzeption des Projektes geführt. Dabei ging es nicht nur um Sprachübersetzungen, sondern auch um ein Verständnis von Lebens- und Wohnkonzepten, die immer wieder hinterfragt wurden: Was verstehen die unterschiedlichen Bewohner*innen überhaupt unter einem eigenen Wohnraum? Wie groß muss er sein? Wie groß soll die Küche oder die Gemeinschaftsräume sein? Finanziell getragen wird das Projekt durch eine solidarische Ökonomie, bei der Privilegien umverteilt werden. Obwohl wenig Geld vorhanden ist, leistet sich der Verein durchgängig bauliche Barrierefreiheit. Alle Mitglieder, auch die Rollstuhlnutzer*innen, und Besucher*innen sollen problemlos in alle Bereiche des Hofhauses gelangen können.

Auch in Deutschland mehren sich feministische Gegenentwürfe, die zum Ziel haben, das Zusammenleben von mehrfach Deprivilegierten zu transformieren. Und zwar durch Formen alternativer, institutionell angeleiteter Wohnmodelle, welche die unterschiedlichen, verschränkten Formen von Benachteiligung im Rahmen von Solidar- und Sorgegemeinschaften auffangen – wie beispielsweise das von Lesben und Alter e.V. umgesetzte Wohnbaugenossenschaft „Berolina“ in Berlin. Zugleich verweisen diejenigen, die sich in solchen Projekten engagieren, auf die Notwendigkeit strategischer Allianzen und Kompromisse, da weder Kapital noch Grund und Boden ausreichend verfügbar sind und viele Projekte daran scheitern.2 Es bräuchte also entschieden antidiskriminierende Wohnpolitiken und explizit feministische Planungspraktiken, um intersektionale Visionen einer bedürfnisorientierten Stadt bzw. Stadtgesellschaft Wirklichkeit werden zu lassen.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Zugang zu Wohnraum und Wohnbedingungen von Einkommens- und Vermögensverhältnissen entkoppelt werden müssen, um der Wohnungskrise zu entkommen. Hierfür schlagen wir vier zentrale Vorgehen, Visionen und Instrumente vor:

-

Zweckentfremdung und (spekulativer) Leerstand müssen zielgerichtet bekämpft werden. Hierfür braucht es gesetzliche Nachbesserungen.

-

Eine effektive Vergesellschaftung von Wohnraum würde darüber hinaus ermöglichen, Wohnraum von den Zwängen des Marktes zu befreien, das Entgelt für die Nutzung von Wohnraum von den Herstellungskosten der Wohnimmobilie zu entkoppeln und demokratische Kontrolle über unsere Städte zurückzugewinnen.

-

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnbestands, besonders im Kontext der Klimakrise, ist die Einführung einer Sanierungspflicht, gekoppelt mit einer warmmietenneutralen Modernisierung, wie sie von der Kampagne Soziale Wärmewende jetzt! gefordert wird. Nur so lässt sich verhindern, dass ökologische und soziale Ziele gegeneinander ausgespielt werden. So führt etwa eine energetische Modernisierung von Wohnsiedlungen ohne angemessene Regelungen in aller Regel nur zu weiteren Mietpreissteigerungen, zu Gentrifizierung und Verdrängung. Diese betreffen insbesondere einkommensschwache Haushalte.

-

Eine weitergehende Vision, die über den Lebensbereich Wohnen hinausgeht und die Stadt als Ganzes denkt, ist die Idee der „sorgenden Stadt“, ein Konzept, dass Care und Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt rückt.

Es gibt noch viele weitere Ansätze, die wir hier nicht erschöpfend aufzählen können. Zentral ist allerdings, dass es nicht die eine Lösung gibt. Entscheidend ist vielmehr, wer die Zukunft unserer Städte gestaltet: Wer darf an der Planung teilnehmen und mitentscheiden, wenn es um konkrete Umbauten, Sanierungen oder Neuentwicklungen geht? Es gilt sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Interessen aller Bürger*innen berücksichtigt werden und eine inklusive und sozial gerechtere Stadtentwicklung gefördert wird. Feministische Ansätze bieten eine Vielzahl an Instrumenten, die dabei helfen können, aus einer intersektionalen Sicht die Schwachstellen und Potenziale einer inklusiveren Wohnungspolitik auszuloten und weitergehende Visionen zu entwickeln.

Literaturverzeichnis und Verweise:

-

Adamczak, B. (2017). Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende. Edition Suhrkamp.

-

Bock, G./Duden, B. (1976): Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit. Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus. In: Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen (2): 118-199.

-

Brickell, K./Nowicki, M. (2023): The Debt Trap: Women’s Stories of Navigating Family Homelessness and Temporary Accommodation in Greater Manchester. King's College London.

-

Böhmer, F. /Holm, A. /Jacob, M. (2021): Wohnen und Ideologie. In: Holm, A. (Hg.): Wohnen zwischen Markt, Staat und Gesellschaft. Ein sozialwissenschaftliches Handbuch. Hamburg: VSA Verlag.

-

Crenshaw, K. (1992): Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Standford Law Review, 43(6), 1241-1299.

-

Engelhardt, A./Graf, J./Schmidt, D./Sieron, S./Simon, J. (2024): Editorial: Feministische Ökonomiekritik. In: Prokla 54 (214), 4-8.

-

Hayden, D. (1982): The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities. Cambridge: MIT Press.

-

Klosterkamp, S. (im Erscheinen): Feministische Stadt. In: Eckhard, F. (Hrsg.), Handbuch Stadtsoziologie. 2. Auflage. Springer.

-

Klosterkamp. S. (im Erscheinen): Zwangsräumungen. In: Belina, B.; Strüver. A. & M. Naumann (Hrsg.), Handbuch Kritische Stadtgeographie. 6. Auflage. Verlag Westfälisches Dampfboot.

-

Latocha, T. (2021): Beziehungsweise(n) wohnen. Feministische Gedanken zum Wohnen in der Krise. In: weiter denken. Journal für Philosophie 2/21.

-

Latocha, T. (2022): Krisenhaftes Wohnen aus Perspektive der Feministischen Politischen Ökonomie verstehen. In: Feministische Georundmail 88, 42-50.

-

Madden, D. (2020): Housing and the Crisis of Social Reproduction. In: e-flux Architecture, online: https://www.e-flux.com/architecture/housing/333718/housing-and-the-crisis-of-social-reproduction/ (Zugriff 26.06.24).

-

Reichle, L.R./Kuschinski, E. (2020): Why housing is a feminist issue, oder warum die Wohnungsfrage feministisch zu stellen ist. In: Feministische Georundmail 81, 33-36.

-

Vogelpohl, A. (2022): Wohnen als Brennglas auf intersektionale Ungleichheiten und was sonst noch möglich ist: Feministisch-geographische Wohnforschung ist multiperspektivisch. In: Feministische Georundmail 88, 51-54.

1 Intersektionale Analysen von Wohnungsmärkten scheitern häufig daran bzw. werden erschwert durch den Umstand, dass die notwendigen Dimensionen in den vorhandenen Studien nicht mitgedacht und/oder häufig nur entlang binärer Geschlechtervorstellungen und Rollenbildern miterhoben werden. Wir verwenden daher im Folgenden Frauen*, um hiermit neben alle heterosexuellen Frauen auch alle diejenigen mitzunennen, die ebenfalls vom Patriarchat benachteiligt werden.

2 Siehe hierzu bspw. den Beitrag von Jutta Brambach im Rahmen des öffentlichen Fachgesprächs zum Thema „Feministische Wohnungspolitik vom 6.03.2024 im Abgeordnetenhaus Berlin, organisiert durch die Linksfraktion Berlin. Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=Tt3LEqo1V1g (letzter Zugriff: 05.04.2024)