Unter diesem Titel hat sich eine Gruppe aus 28 bildungspolitisch Aktiven und Interessierten im Alter von 19 – 77 Jahren für eine Woche nach Helsinki aufgemacht. Wir wollten bei Schulbesichtigungen und Hospitationen, über Gespräche mit Verantwortlichen der Schulverwaltung und Lehrkräftebildung, mit Politiker*innen, Gewerkschafter*innen und Wissenschaftler*innen in Erfahrung bringen wie es Finnland seit Jahrzehnten gelingt, in internationalen Vergleichsuntersuchungen zu Kernkompetenzen (PISA, TIMMS etc.) überdurchschnittlich abzuschneiden und zugleich den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu minimieren.

Dafür hatten Petra Linderoos, selbst als Lehrkraft und in der Lehrkräftebildung in Finnland aktiv gewesen, und Dörte Putensen, Historikerin, die viel zu Finnland gearbeitet hat, in Absprache mit mir ein vielseitiges und interessantes Programm erstellt.

Einen ersten Einblick in das Skandinavische Schulsystem hat uns der Film „Spitze – Schulen am Wendekreis der Pädagogik. Warum Schulen in Skandinavien gelingen“ von Rainer Kahl vermittelt. Obwohl sich seit Erscheinen des Films 2003 auch im Finnischen Schulsystem einiges verändert hat war doch erkennbar, wieviel Wert auf Bildung gelegt wird, dass die Kinder und ihre individuelle Entwicklung im Mittelpunkt stehen und ihnen hohe Wertschätzung entgegengebracht wird. Und dass sich der Finnische Staat seine Bildung einiges kosten lässt.

Montag früh haben wir in der Deutschen Bibliothek Helsinki eine Einführung in die Finnische Bildung durch Petra Linderoos erhalten. Die Deutsche Bibliothek wurde im 19. Jahrhundert auf Privatinitiative deutschsprachiger Familien gegründet, deren private Bücher den Grundstock für die Bibliothek bildeten. Inzwischen beherbergt sie ca. 40.000 deutschsprachige Bücher und bietet auch Platz für Veranstaltungen – mitten im Herzen Helsinkis.

Für die Finnische Bildung sind vier Grundsätze zentral: Vertrauen, Gleichwertigkeit, Konsens und Kontinuität. Vertrauen meint in diesem Zusammenhang, dass es ein Grundvertrauen der Finn*innen in ihren Staat und seine Institutionen gibt. Das betrifft das Vertrauen in Bildung ebenso wie das in Schule und Lehrkräfte.

Gleichwertigkeit meint, dass der Start für alle Kinder gleich sein muss.

Konsens bedeutet, dass der Staat als Verhandlungsdemokratie, als Konsensgesellschaft anerkannt ist, in dem zwischen den Parteien ein Grundkonsens über die Bedeutung der Breitenbildung und deren Voraussetzungen hergestellt wurde.

Kontinuität wiederum meint die regelmäßige Überprüfung und Veränderung von bildungspolitischen Rahmenbedingungen (z.B. die regelmäßige Überarbeitung des nationalen Curriculums).

Diese vier Prinzipien finden in Finnland bereits sehr früh Eingang in die Bildungspolitik. So wurde bereits 1866 in der Volksschulverordnung das Recht ALLER auf Bildung verankert, die mit einer Bildungs- (nicht Schul-) Pflicht einhergeht. Um Unterschiede und ggf. Probleme in der frühkindlichen Bildung zu mildern bzw. zu beheben, wurde 1922 in Helsinki die Neuvola gegründet, die 1944 flächendeckend in Finnland eingeführt wurde. Diese kommunale kostenfreie Beratungsstelle wird de facto von allen Finn*innen genutzt, sie begleitet und berät Schwangere, stellt das Mutterschaftspaket (Erstausstattung für Neugeborene) zur Verfügung, leistet regelmäßige Untersuchungen der Babys und Kleinkinder und berät und unterstützt durch Dienstleistungen bei gesundheitlichen Problemen in der Familie.

Seit 1996 gibt es das Recht auf einen Kita-Platz nach dem Mutterschutz, für den gestaffelte Beiträge (bis max. 295,- €) gezahlt werden. Für die frühkindliche Bildung gibt es einen nationalen Rahmenplan und auch der Betreuungsschlüssel (1:4 für unter Dreijährige und 1:7 für über Dreijährige) ist landesweit festgelegt. In der Kita-Bildung steht das Wohl des Kindes im Zentrum, dafür werden individuelle frühkindliche Entwicklungspläne (Vasu) erstellt.

Vor der Einschulung in die Gemeinschaftsschule besuchen Finnische Kinder verpflichtend die Vorschule, die kostenlos (incl. Verpflegung) ist und die der Stärkung der sprachlichen und kulturellen Identität dient. Hier soll Lernen spielerisch erlernt und Lernschwierigkeiten frühzeitig begegnet werden.

Im Anschluss an die Vorschule gehen Finnische Kinder in die Gemeinschaftsschule (Klasse 1-9). Dieser Schultyp wurde ab 1972 auch gegen den Widerstand insbesondere von Gymnasiallehrer*innen eingeführt und gilt ab 1977 finnlandweit als die Regelschule. 1980 erfolgte mit einer Lehrplanreform die Abschaffung der Hilfsschulen, der Niveaustufen und der Klassen in den Oberstufen, die durch Kurse ersetzt wurden. In den Klassen 1-6 gilt das Klassenlehrerprinzip, d.h. die Kinder werden i.d.R. in allen Fächern von der*m Klassenlehrer*in unterrichtet. Noten werden spätestens ab Klasse 4 vergeben und Mehrsprachigkeit ist ein hohes Gut an Finnischen Schulen. Ab Klasse 7 werden die Jugendlichen durch Fachlehrer*innen in Fachräumen unterrichtet.

Nach Klasse 9 trennen sich die Wege: diejenigen, die bereits wissen, was sie beruflich werden wollen, gehen in eine berufliche (schulische) Ausbildung, die anderen verbleiben im gymnasialen Zweig der Bildung (ca. 60% eines Jahrgangs). Da das finnische Bildungssystem keine Sackgassen hat bedeutet eine Entscheidung für den beruflichen oder gymnasialen Zweig nicht ein Verzicht auf eine akademische Ausbildung, denn auch im Anschluss an den beruflichen Zweig ist der Besuch einer Hochschule oder Universität möglich.

Die Stärke des Finnischen Bildungssystems besteht darin, dass in ganz Finnland ein einheitliches Rahmencurriculum gilt, dass es kostenfrei (incl. Mittagessen seit 1943) ist, d.h. dass auch alle Lernmaterialien (Bücher, Hefte, Stifte etc.) gestellt werden, dass die Schulen sehr gut ausgestattet sind (sowohl mit digitalen Medien wie Laptops, Tablets und Smartboards, aber auch mit sehr gut ausgestattete Werkstätten, Küchen, Instrumenten und Materialien für Kunst) und dass viel Wert auf musikalische, künstlerische, fremdsprachliche[1] und lebensweltliche Ausbildung gelegt wird. Darüber hinaus existieren Förderlehrpersonal und Schullaufbahnberater*innen an jeder Schule, es gibt ein dreistufiges Fördersystem für Schüler*innen mit besonderen Bedarfen und eine Lernerbetreuung, die auch bei finanziellen und psychischen Problemen berät.

Ebenso wichtig ist eine regelmäßige und umfängliche Kooperation mit den Eltern, die aktuell über die App WILMA unterstützt wird.

Pauliina Kanervo vermittelte als Direktorin für Bildung und Kultur in der Kommune Siikalatva (Mittelfinnland), wie die Kommune die Vorgaben vom Ministerium für Bildung und Kultur und dem Zentralamt für Unterrichtswesen konkret für die Bildung an ihren Schulen umsetzt.

Prämisse für das Finnische Bildungssystem ist die Absicherung eines gleichwertigen Zugangs zu hochwertiger Bildung und Ausbildung für alle Menschen. Dazu arbeiten Ministerium, Zentralamt für Unterrichtswesen, Kommunen sowie Schulen und Kitas eng zusammen. Das Ministerium für Bildung und Hochschulen, das auch zuständig ist für die Hochschulen, ist für die Finnische Bildungspolitik zuständig, bereitet Gesetze vor und sichert die staatliche Finanzierung. Es entscheidet auch über notwendige Veränderungen in der Stundentafel: in Reaktion auf das Absacken Finnlands bei PISA hat das Ministerium entschieden, dass künftig wöchentlich 2 Stunden mehr Finnisch und 1 Stunde mehr Mathematik unterrichtet werden muss. Darüber hinaus steuert das Ministerium über (z.T. über vieljährige) Projekte relevante Schwerpunkte schulischer Bildung (z.B. Inklusion, Jugendarbeit, Entwicklung von Hobbys, innovative Lernumgebung oder Gleichstellung). Für diese Sonderprogramme stellen die Kommunen Anträge und entscheiden dann, welche Schule welche Mittel erhält.

Das Zentralamt für Unterrichtswesen ist zuständig für die Erstellung des nationalen Kerncurriculums, das Ziele für jedes Fach definiert, für Reformen und die Definition von Qualifikationsanforderungen, z.B. an Lehrkräfte. Dazu diskutiert es mit Experten, z.B. der Kommune in Teams.

Die Kommune wiederum ist zuständig für den Neu- und Ausbau von Kitas und Schulen, sie weist den Kitas, Vorschulen und Schulen (finnlandweit einheitlich) Mittel pro Kind in Abhängigkeit von Alter und Bedürftigkeit zu. Sie ist zuständig für die frühkindliche Bildung und der Beitragshöhe für Kitas, die Erstellung lokaler Lehrpläne entsprechend den nationalen Rahmenvorgaben, die Weiterbildung, die Bibliotheken, kulturellen und sportlichen Angebote und Dienstleistungen und die Jugendhilfe.

Kindergärten und Schulen wiederum entscheiden im Rahmen ihrer Budgets selbst über die Verteilung der Mittel.

Wichtig ist in diesem top-down-Prozess, dass zwischen den Ebenen viel Kommunikation und Abstimmung erfolgt und dass die jeweiligen Ebenen innerhalb des Rahmens bei auskömmlicher Finanzierung sehr viel Autonomie bei der konkreten Umsetzung haben.

Aktuell existieren aber auch in Finnlands Bildungspolitik Probleme, u.a. durch politisch definierte Einsparerfordernisse, die insbesondere im Sozialbereich erfolgen sollen. Dies führt u.a. zum Abbau von Schulsozialarbeit und bei Schulpsycholog*innen.

Jaana Tomar stellte uns die Aus- und Fortbildung von Erzieher*innen und Lehrkräften in Finnland vor, die an Universitäten erfolgt. Erzieher*innen erwerben mind. einen BA-Abschluss, das Interesse an einer Ausbildung als Erzieher*in übertrifft die Zahl möglicher Studienplätze um das 4fache.

Noch schwieriger ist es, einen Studienplatz für ein Lehramtsstudium zu erhalten. Da das Ansehen von Lehrer*innen in Finnland sehr hoch ist ist auch die Motivation für diesen Beruf sehr hoch. Für Lehrkräfte von Klasse 1-6 bewerben sich aktuell ca. 16mal so viele Jugendliche, wie es Plätze gibt, noch höher liegt die Anteil nur noch bei Sonderpädagog*innen, bei denen sich 20 junge Erwachsene auf einen Studienplatz bewerben. Irritierend ist diese Quote insofern, da lt. Tomar Erzieher*innen in der frühkindlichen Bildung, Lehrkräfte von Klasse 1-6, in der Sonderpädagogik, im Gymnasialzweig von 7-9 sowie im berufsbildenden Zweig dringend gesucht werden. Die Zahl und Struktur von Studienplätzen werden jedoch politisch entschieden.

Im Bewerbungsverfahren werden mind. 51% der Bewerbungen über Zeugnisse, 49% über eine schriftliche Aufnahmeprüfung vorausgewählt – das heißt, dass auch diejenigen eine Chance haben, deren Abiturnotenote nicht so gut ist! Diejenigen, die in die engere Auswahl gekommen sind, werden zu einem 10-15minütigen Interview via ZOOM eingeladen, in denen nicht die Noten, sondern die Motivation, die Kommunikationsfähigkeit und ein realistisches Bild vom Lehrerberuf zentral sind. Die zentralen Fragen, die sich jedes Jahr ändern, werden von Universitätslehrenden gestellt, die auch die Auswahl vornehmen.

Die Lehramtsausbildung erfolgt einphasig (das – unbezahlte – Referendariat wurde abgeschafft), den Universitäten werden für die verschiedenen Lehrämter Kontingente zugewiesen. Studierende finanzieren sich über Studiengeld und -kredite. Hauptziel der Ausbildung ist die Entwicklung von Kompetenzen für Kooperation und die Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit; Theorie und Praxis werden forschungsbasiert vermittelt. Neben Vorlesungen, Lerntagebüchern und dem Verfassen von wiss. Essays wird viel in Gruppen gearbeitet (in Gruppen für Fächer und in kleinen Hauptgruppen). Es erfolgen Beobachtungen und Analysen von Unterricht sowohl allein wie in der Gruppe, eigener Unterricht wird immer betreut und es gibt regelmäßig verpflichtendes Feedback. Die Ausbildung erfolgt fachlich zusammen mit Fachstudierenden am Fachbereich, am Lehrerausbildungsinstitut und an der Ausbildungsschule, die an die Universität angebunden ist. Für die Klassen 1-6 wird mehr als 50% erziehungswiss. Pädagogik, weniger als 25% ein Nebenfach (z.B. Sonderpädagogik, Sport oder Musik), weniger als 25% in den Hauptfächern der Grundschule (Finnisch, Mathe…) und ca. 10% Kommunikation studiert. Neu eingeführt wurden doppelt qualifizierte Lehrer*innen, die zusätzlich zur Ausbildung von Klasse 1-6-noch eine Fachlehrerausbildung absolvieren. Diese besteht über 50% aus einem Fach (Sprache, Musik, Sport, Mathe…), weniger als 25% aus erziehungswiss. Pädagogik, weniger als 25% aus Fächern in der Grundschule (Nebenfach) und ca. 10% Kommunikation. Fächer wie Philosophie, Psychologie, Soziologie und Themen wie nachhaltige Entwicklung oder Lernberatung werden innerhalb der erziehungswiss. Pädagogik gelehrt. Darüber hinaus werden auch Ein-Fach-Lehrkräfte ausgebildet und eingesetzt.

Die schulpraktische Ausbildung ist integraler Bestandteil der Lehramtsausbildung; im 2. Studienjahr findet ein 6-7wöchiges Vollzeit-Praktikum zur Erlangung wiss. Handwerkszeugs (Wahrnehmen, Einordnen, Interpretieren) statt. Zu Beginn des 4. Studienjahrs (nach dem BA-Abschluss), erfolgt ein Praktikum zur Unterrichtsplanung und -umsetzung, zum Üben von Evaluation und Feedback sowie zum Umgang mit Heterogenität. Zum Ende des 4. Studienjahres erfolgt ein vertiefendes Praktikum zur Reflexion eigener Interaktion mit Schüler*innen und Kolleg*innen, zu beruflicher Autonomie und Arbeit in Projekten. Alle Praktika folgen einem systematischen Aufbau. Die Studiendauer beträgt 5 Jahre, die meisten Lehramtsstudierenden benötigen jedoch 6-7 Jahre bis zum Abschluss.

Im pädagogischen Rucksack, mit dem Lehrer*innen an die Schulen gehen befinden sich das Wissen über eine positive Lernatmosphäre, das Vertrauen in die Lernmöglichkeiten aller Schüler*innen und darauf, dass jede*r irgendeine Fähigkeit hat, das Wissen darüber, wie Kompetenzen entwickelt und gefördert werden und wie man offen und respektvoll mit Schüler*innen umgeht.

Die Auswahl von Lehrkräften an Schulen erfolgt durch den/die Schulleiter*in. Bezahlt werden sie nach Tarif und von der Kommune, wobei Fachlehrkräfte etwas besser als Klassenlehrer*innen (Klasse 1-6) verdienen. Sie werden befristet, unbefristet oder über einen Lehrauftrag mit festgelegter Stundenzahl angestellt. 95% der Lehrkräfte sind in der OAJ (Lehrergewerkschaft) organisiert.

Wie die Oberstufe an Finnlands Schule aussieht, war Gegenstand des Vortrags von Petra Linderoos. Ab Klasse 10 teilt sich die Oberstufe in einen gymnasialen und einen berufsbildenden Zweig – für beide müssen sich Schüler*innen bewerben. Dabei ist der Schullaufbahnberater (Opo) zuständig dafür, dass jede*r Schüler*in einen der beiden Wege einschlägt. Unabhängig von der eingeschlagenen Schullaufbahn sind in beiden Zweigen Förderlehrpersonal, Schulbetreuer und Schullaufbahnberater tätig, die für die sprachliche Entwicklung und insbesondere für die Meisterung der Übergänge verantwortlich sind. Eine besondere Rolle nimmt der Lernerbetreuer ein; er ist für das Wohlergehen von Schüler*innen verantwortlich, das ein staatliches Ziel darstellt. Er steht in enger Abstimmung mit dem Lerner, auch bei Problemen mit Eltern etc.

Im Gymnasialzweig wird im Kurssystem unterrichtet; das Abitur kann innerhalb von 2-4 Jahren abgelegt werden, wobei der Durchschnitt dies nach 3 Jahren tut. Für Leistungen gibt es Punkte, keine Noten und der Abschluss von Lerneinheiten wird über Tests erreicht.

Notwendiges Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt, auch sind 5 Abiturprüfungen kostenlos (bei Interesse an weiteren Prüfungen müssen diese bezahlt werden). Das Abitur wird seit 2016 digital abgelegt, die dafür erforderliche Technik wird gestellt. Finnland verfügt seit 1852 über ein Zentralabitur: dieses wird nur über schriftliche (keine mündlichen) Prüfungen abgelegt, wobei die einzelnen schriftlichen Prüfungen auseinandergezogen und damit auf einen längeren Zeitraum verteilt werden können. Prüfungsfächer sind Finnisch sowie mind. weitere 4 Fächer, davon eines, das lange studiert wurde (Englisch oder Mathematik). Die Prüfung kann wiederholt werden, um sich zu verbessern.

Beim beruflichen Zweig erfolgt die berufliche Ausbildung als schulische Ausbildung in einer Reihe von Berufsfeldern, an beruflichen Oberschulen, Volkshochschulen oder auch Musikschulen.

Der Abschluss des beruflichen Zweigs, für den es kein Lehrlingsentgelt gibt, berechtigt ebenso wie das Abitur für die Aufnahme eines Studiums, das i.d.R. an Fachhochschulen absolviert wird.

Auch gibt es die Möglichkeit, das Abitur mit dem Berufsabschluss zu kombinieren, also beide Abschlüsse zu erwerben.

Eine zusammenfassende Beschreibung zur Entwicklung der Kompetenzen finnischer Schüler*innen und künftigen Herausforderungen für das Bildungssystem lieferte uns Juhani Rautopuro vom Finish Institute for educational research. Dieses ist das älteste Institut in Nordeuropa und wird über Projektmittel u.a. der EU gefördert. Rautopuros Forschungsteam befasst sich mit internationalen Vergleichsstudien wie PISA, TIMMS oder IGLU.

Während Finnland im Jahr 2000 Spitzenreiter bei PISA war, fällt das Land seit 2006 ab, insbesondere in Mathematik und Lesen. Damit folgt es dem Trend der meisten Staaten mit Ausnahme von Korea, Japan und Estland. Besonders dramatisch ist das Absacken bei den finnischen Jungen; das gender gap bei den Schulleistungen ist eines der größten innerhalb der OECD-Staaten. Als Ursachen für das schlechtere Abschneiden in Kernkompetenzen benennt Rautopuro die allgemeine Schulentwicklung, das nationale curriculum, die Lehrkräftebildung, die Zunahme der Migration und Nutzung digitaler Medien, die Vergrößerung der Klassenstärken, das phänomenbasierte Lernen sowie die Zunahme von Armut und psychischen Erkrankungen sowie den wachsenden Einfluss des Familienhintergrundes. Nach seiner Auffassung ist PISA nicht das beste Instrument für die Messung des Bildungserfolgs und einen internationalen Leistungsvergleich, da es die Veränderung der Lebenswelt und die Erfüllung des curriculums nicht einbezieht.

Im Unterschied dazu misst TIMMS die Ergebnisse bezogen auf curriculare Vorgaben.

Trotz des Absackens der Leistungen bei PISA und TIMMS sowie der Kritik an den Vergleichsuntersuchungen kommt Rautopuro zu dem Schluss, dass Finnische Schulen gut sind, die Differenzierung zwischen den Schulen (noch) gering ist, der Grad des Bildungshintergrunds allgemein abnimmt, insbesondere bei Kindern mit Migrationsgeschichte und der Einfluss des sozialen Hintergrundes steigt.

Nach bzw. parallel zu den einführenden Vorträgen zu wesentlichen Elementen des Finnischen Bildungssystems haben wir – in jeweils zwei getrennten Teilgruppen – insgesamt vier Schulen besichtigt, im Unterricht hospitiert und mit Lehrkräften und Schüler*innen gesprochen.

Ich habe zunächst die Mankkaa Schule in Espoo an Helsinkis Stadtrand besucht. Diese Schule ist eine kleinere (420 Schüler*innen) Schule von Klasse 7-9, die mit einer Grundschule kooperiert. Schon von außen fällt auf: der finnische Staat (bzw. die Kommune) lässt sich (Schul)Bildung etwas kosten. Die Schule ist in den 90er Jahren erbaut und inzwischen saniert, sie wirkt hell, freundlich und modern in ihrer Architektur.

Statt bekannter Flurschulen sind hier die Bereiche durch kleinere Flure, dazwischen verlaufende Treppenhäuser „unterbrochen“. Wir werden im Lehrerzimmer sehr herzlich empfangen und dann in den Kunstraum geleitet, wo Tytti uns ihre Schule vorstellt. Für diese stehen 33 Lehrkräfte und 2 Assistenzlehrkräfte zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es Sozialarbeiter, einen Heilpädagogen und einen „remidial teacher“, der Abhilfe bei Problemen schaffen soll und für Kinder mit Einschränkungen speziell ausgebildete Lehrkräfte. Auch eine Schulkrankenschwester gehört zum Team. Für Schüler*innen, die (noch) nicht Finnisch sprechen existiert eine spezifische Fördergruppe, in der sie bis zu 12 Monaten verstärkten Sprachunterricht erhalten und dann sukzessive (zunächst in Kunst und Musik) in Regelklassen integriert werden. Auch Kinder, deren Einschränkungen so stark sind, dass sie nicht in Regelklassen lernen können, werden in einem spezifischen Areal der Schule in der Gruppe gefördert. Aber wo immer es möglich ist, wird eine Integration versucht. Darüber hinaus gibt es 3 Klassen für besonders Mathematikinteressierte. Die Klassenstärke reicht von 8 bis 23 Schüler*innen pro Klasse und die Schule hat ein studentisches Wohlfahrtssystem. Der Unterricht beginnt frühestens um 8:30 und endet spätestens um 15:55 Uhr. Unterrichtet findet in 90 min.-Slots statt. Zwischen Ethik und Religion kann gewählt werden, Politik gibt es nicht als Unterrichtsfach, sondern nur Geschichte und Sozialwissenschaften. Die Mitbestimmung von Schüler*innen wir großgeschrieben: es gibt eine Schüler*innen-Vertretung, Schultutoren, Pausen- und Sportaktivitäten. Jedes gerade Jahr werden die Schüler*innen, jedes ungerade Jahr die Eltern zur Zufriedenheit mit der Schule befragt; die öffentliche Auswertung zeigt, wo die Schule steht. Gibt es Probleme, versucht die Schule selbst, diese zu beheben. In der Diskussion mit Tytti hat sie deutlich gemacht, dass sie sehr gerne in ihrem Lehrer*innen-Team arbeitet, dass es keine Probleme mit Mobbing o.ä. gibt. Allerdings verschlechtert sich die Situation auch an Finnischen Schulen: die Regierung übt Druck auf die Schulen aus, die Klassenstärke zu erhöhen, wogegen sich die Lehrkräfte zur Wehr setzen. Auch werden Vorschriften, was Lehrkräfte zu tun haben, als sehr bürokratisch wahrgenommen, es ginge vor allem darum, nach außen gut dazustehen. Auch die Konflikte mit Eltern nehmen zu und die Bezahlung wird als schlecht empfunden. Rassismus ist ein wachsendes Problem und der Umgang mit identitätspolitischen Debatten ist nicht bei allen Lehrkräften offen. Dennoch versuchen die meisten, sich mit aktuellen Herausforderungen und Themen zu befassen und sich hier durch Trainings z.B. zum Umgang mit Rassismus fit zu machen. Das Verbot für Lehrkräfte, sich politisch zu äußern und ihr Neutralitätsgebot macht es für diese (wie auch für Gewerkschafter*innen) schwierig, sich aktiv zur Wehr zu setzen – diese Erfahrung haben wir mehrfach machen müssen.

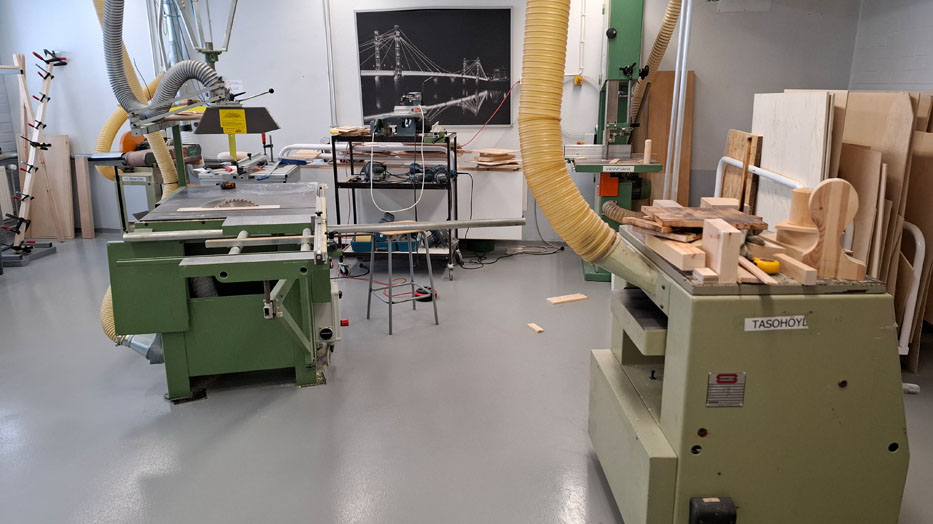

Die sich anschließende Besichtigung und die Hospitationen in verschiedenen Klassen und Fächern haben mich sehr beeindruckt: alle Unterrichtsräume sind mit Technik eingerichtet, die zur Unterstützung des Unterrichts eingesetzt wird. Wir haben Frontalunterricht ebenso erlebt wie Gruppen- und Einzelarbeit – in allen Unterrichtsformen fiel aber eine sehr konzentrierte und ruhige Arbeitsatmosphäre und ein stark wahrnehmbares Engagement der Lehrkräfte ebenso auf wie das der Schüler*innen. Aber am imposantesten war die Ausstattung der Räume für Handwerk (Holz, Metall und Elektro) und für den Hauswirtschaftsunterricht: sowohl Material wie z.Z. schwere Schleif-, Dreh-, Bohrmaschinen, Hobelbänke, Schweißgeräte und Werkzeug aller Art, dazu voll ausgestattete Küchen mit vielen Arbeitsplätzen an Herden, wo die Jugendlichen kochen und backen.

Mein zweiter Schulbesuch führte mich an die erst vor ca. 3 Jahren eröffnete Sompio Gemeinschaftsschule (Vorschule + Klasse 1-9) in Kerava, am Stadtrand von Helsinki. Diese große (740 Schüler*innen und 60 Lehrer*innen) Schule ist die schönste Schule, die ich bislang gesehen habe – eindrucksvolle, sehr moderne Architektur innen und außen, hell, großzügig und belebt ohne Hektik und Lautstärke.

Auch hier bleiben die Straßenschuhe draußen. Schwerpunkt der Schule ist die Integration von Kindern mit Einschränkungen. Um den auch in Finnland zunehmenden Bildungsungleichheiten (z.B. aufgrund zunehmender Migration) zu begegnen wurden mehr Lehrkräfte eingestellt, auch, um die Coronafolgen zu mildern. Für besonders leistungsfähige Schüler*innen gibt es z.T. Extragruppen. Interessant ist, dass das Freie Lernen, vor 10 Jahren eingeführt, wieder etwas zurückgefahren wird. Insbesondere nicht in Finnland geborene Kinder brauchen einen eigenen Schreibtisch und auch eher traditionalen Unterricht, eine Einführung und einen verbindlichen Rahmen. Dafür gibt es für jedes Kind ein Portfolio seiner Stärken, wo es sich selbst Ziele definiert und Beispiele seiner Arbeit an der Schule sammelt, die zeigen, wie es sie erreicht.

Seit einiger Zeit gibt es auch den verstärkten Wunsch der Schüler*innen, etwas „mit den Händen“ zu tun.

Diese Wünsche und Herangehensweisen werden an der Sompio-Schule auch umgesetzt. Schon das Lehrer*innenzimmer fiel auf: groß, gemütlich, mit großem Tisch, Sesseln, Schaukelstühlen, Couches, kleinen Arbeitstischen, wo Lehrer*innen Pausen verbringen, Dinge klären oder auch arbeiten können. Und wer sich eher auspowern will, kann den gut ausgestatteten Gym der Lehrer*innen nutzen.

An dieser Schule konnten wir auch längere Zeiten im Unterricht hospitieren. Wir haben sehr unterschiedliche Unterrichtsformen gesehen: einen eher angeleiteten Unterricht, Gruppenarbeit und auch selbständiges Arbeiten in sehr ansprechenden, unterschiedlich eingerichteten Räumen mit Rückzugsmöglichkeiten und sehr guter Ausstattung (Klassensätze von Laptops bzw. Tablets, Klassensätze Gitarren etc.). Das Lernmaterial wird – für alle gleich – gestellt und die Schüler*innen schreiben bis Klasse 9 mit Bleistift in ihre Hefte. Interessant war der Gesundheitsunterricht in den höheren Klassen, der neben allgemeinem Wissen über den Körper und die Gesundheit auch über Gefahren und Erkrankungen (Alkohol und Drogen, Essstörungen und Depression) aufklärt.

Auch hier gehört der Hauswirtschaftsunterricht zu den beliebtesten Fächern, die Küche ist voll ausgestattet und die gebackenen Muffins werden auch den Lehrkräften ins Lehrer*innen-Zimmer gestellt. Und auch hier bleiben in den Werkräumen keine Wünsche offen: Holz, Metall, Elektronikteile sind ebenso vorhanden wie eine Vielzahl von Maschinen, die die eingewiesenen Schüler*innen auch bedienen dürfen.

Die Schüler*innen, die unsere Gruppe begleitet und Fragen beantwortet haben, waren ganz begeistert von ihrer Schule – und ich war ganz begeistert von der Schülerin, die in der 7. Klasse nicht nur sehr gut Deutsch, sondern neben ihrer Muttersprache noch zwei weitere Sprachen spricht und Freude am Lernen von Sprache hat!

Neben den im engeren Sinne bildungspolitischen Vorträgen, Diskussionen und Schulbesuchen hatten wir auch ein sehr interessantes Begleitprogramm.

Ein Highlight unserer Bildungsreise war der Besuch im Finnischen Parlament und das Gespräch mit Li Andersson, Bildungsministerin der letzten links-grünen Regierung und Parteivorsitzende des Linksbündnisses. Sie machte deutlich, dass das Thema Bildungspolitik sehr relevant war vor der vorletzten Wahl und u.a. auch zum Wahlsieg von links-grün geführt hat. In ihrer Regierungszeit wurden die Mittel für Bildung in allen Ebenen deutlich erhöht. Da qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung soziale Ungleichheiten ausgleichen kann wurden die Gruppen in Kitas verkleinert und mehr Geld für Förderung und Unterstützung bereitgestellt. Auch wurden für Gemeinschaftsschulen die Mittel erhöht, insbesondere in armen und migrantischen Quartieren. Die Schulzeit wurde um 1 Jahr (bis zum 18. Lebensjahr) verlängert, um die Übergänge zu erleichtern und dies nicht länger als Projekt zeitlich befristet umzusetzen sondern gesetzlich zu verankern. Und auch in dieser Phase soll die Lernmittelfreiheit erhalten bleiben.

Andersson beschreibt, wie sich die Segregation in Quartieren und innerhalb von Schulen (privilegierte Schüler*innen besuchen stärker Profilklassen) vertieft und dass sich das Verständnis der Finnen davon, was fair und gerecht ist, aktuell verändert. Sie kommt zu dem Schluss, dass Bildungsreformen das Bildungsniveau für ALLE heben und zur Minderung sozialer Ungleichheiten führen können – allerdings sind 4 Jahre Regierung zu wenig, um die Wirkungen messen zu können, zumal Corona zu einem erheblichen Leistungseinbruch (nicht nur in Finnland) geführt hat.

Und die neue konservativ-rechte Regierung (Nationale Sammlungspartei und die Wahren Finnen), seit 2023 an der Macht, hat die Weichen auch in der Bildungspolitik neu gestellt. So werden Kürzungen beim qualifizierten Personal in der frühkindlichen Bildung vorgenommen, einem Bereich, der sehr weiblich geprägt und ohnehin schlecht bezahlt ist. Zwar sollen in der Gemeinschaftsschule keine Einsparungen vorgenommen werden, aber ohne zusätzliche Mittel können die Klassen nicht (weiter) verkleinert und auch die individuelle Förderung und Unterstützung nicht (mehr) geleistet werden. Auch die Lernmittelfreiheit in den höheren Klassen wird zur Disposition gestellt und im beruflichen Bildungszweig sowie in der Fort- und Weiterbildung soll gespart werden. Die Verlagerung der Verantwortung für Bildung (und Gesundheit) auf größere Verwaltungsgebiete und die steigenden Kosten für das Gesundheitssystem werden dazu führen, dass die Bildungsausgaben sinken und es zu Schulschließungen insbesondere in ländlichen Regionen kommen wird. Zwar regt sich Widerstand gegen die Kürzungen der konservativ-rechten Regierung (Streik der Lehrer*innen), aber die am stärksten Betroffenen organisieren sich nicht und haben keine Stimme – diese sammelt Andersson und speist sie in‘s Parlament ein.

Ähnlich kritisch zu den aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich äußert sich auch Antti Piiroinen, Lehrer an der Mankkaa-Schule und Gewerkschafter bei OAJ, der Lehrer*innen-Gewerkschaft. Unter dem Motto „Jetzt reicht’s“ wehren sich Lehrkräfte gegen Kürzungen in ihrem Bereich, gegen größere Klassen, unzureichende Unterstützung für Schüler*innen mit Einschränkungen und gegen anstehende Schulschließungen auf dem Land. Er beschreibt, wie sich die Situation verändert: die Privatisierung im Kita-Bereich nimmt zu und auch in staatlichen Kitas werden Bereiche (z.B. Mittagsversorg und Reinigung) privatisiert. Dabei verdienen in privaten Kitas die Erzieher*innen (noch) weniger Geld, und setzen sich mit Streiks zur Wehr. Es herrscht ein zunehmender Mangel an Erzieher*innen. Und da die Kommunen kein Geld (mehr) haben, wollen sie ihre Lehrer*innen in den Sommerferien nicht mehr bezahlen. Auch hier nimmt die Streikbereitschaft zu.

Allerdings agiert OAJ überparteilich und kooperiert mit allen politischen Parteien, die auch alle Mitglied bei OAJ sind. Gegen die Wahl der Wahren Finnen gab es keine Proteste, Diskussionen aber schon. Überraschend war Piiroinens Bestätigung meiner Beobachtung: in Finnland wird nicht öffentlich über Politik gesprochen. Forderungen, z.B. die, nicht in der Bildung zu sparen, werden gleichwohl an die Politik gestellt. Dazu haben z.B. die Schüler*innen an der Mankkaa-Schule eine Diskussion mit Vertreter*innen verschiedener Politischer Parteien organisiert und hier ihre Forderungen gestellt.

In der OAJ sind fast 120.000 Mitglieder organisiert, von Kita-Erzieher*innen bis zu Universitätslehrkräften, von Studierenden bis zu Rentner*innen. Der Organisationsgrad liegt bei beeindruckenden 90%, was auch damit zu tun hat, dass Sozialleistungen wie z.B. Arbeitslosengeld über die OAJ ausgezahlt werde und höher sind als die vom Finnischen Staat. Hier werden auch die Tarifverträge ausgehandelt, die dann finnlandweit gelten.

Mitglieder der OAJ werden zu Zielen und Möglichkeiten der OAJ geschult; z.B. für bessere Arbeitsbedingungen, kleinere Klassen, mehr Ressourcen für Schüler*innen mit Förderbedarf, die Weiterbildung von Lehrkräften und vor allem für die Absicherung des hohen Stellenwerts der Bildung auf der politischen Agenda.

Bei unserem Besuch in der Deutschen Botschaft haben wir vom Botschafter Konrad Arz von Straussenburg und seinem Referenten Patrick Schachtebeck einiges über Finnland wie auch die Mentalität der Finnen erfahren. Ihrer Auffassung nach sind Finnen eher genügsam; zu ihrem Staat, seinen Institutionen und zum Funktionieren der Demokratie haben sie großes Vertrauen. Sie finden sich schnell mit Situationen ab und sitzen Probleme eher aus bzw. hoffen – wie aktuell – auf einen Regierungswechsel, der Entwicklungen korrigiert. Finnen neigen nicht zu Überheblichkeit („Eigenlob ist eine Sünde“), äußern eher Kritik an sich selbst als an anderen. Obwohl sie das Individuum sehr betonen sind sie sehr bereit zu kollektiven Arbeitseinsätzen und zu Unterstützung.

Aktuell befindet sich Finnland in einem gesellschaftlichen Umbruch. Es hat sich schon immer als Frontstaat zu Russland verstanden und wollte bündnisfrei (nicht neutral wie Schweden) bleiben. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Situation komplett verändert: es gab einen breiten gesellschaftlichen, parteiübergreifenden Konsens für einen NATO-Beitritt Finnlands und 80% der Finnen sind bereit, ihr Land zu verteidigen.

Dies schlägt sich auch im Ergebnis der Parlamentswahlen 2023 nieder, wo das Mitte-Links-Bündnis (Sozialdemokratische Partei, Zentrumspartei, Grüne Allianz, Linksbündnis und Schwedische Volkspartei) gegen die konservative Nationale Sammlungspartei und die Wahren Finnen (neben Schwedischer Volkspartei und Christdemokraten als Juniorpartner) verloren hat, obwohl die Sammlungspartei mit Sozialkürzungen Wahlkampf betrieben hat.

Der Aufstieg der „Wahren Finnen“ begründet sich auch in der Debatte um (illegale) Migration, die durch die Grenzübertritte an der eigentlich abgeschotteten Grenze zu Russland 2015 und 2023 befeuert wurde. Die finnische Bevölkerung nimmt die zunehmende Migration im Wesentlichen als Bedrohung war und diskutiert eine Notstandsgesetzgebung. Dabei werden Geflüchtete aus der Ukraine nicht als Migrant*innen betrachtet; ihnen gilt weiterhin die volle Solidarität und Unterstützung. Die restriktive Abschottungspolitik der Finnischen führt aktuell auch zu Konflikten mit der Deutschen Regierung, was sich für Finnland als problematisch erweist, ist doch Deutschland sein wichtigster Handlungspartner.

Doch es mehrt sich auch der Widerstand: gegen die Kürzungsvorschläge der konservativ-rechten Regierung gab es Streiks und es gibt die Hoffnung bei vielen auf einen Regierungswechsel.

Auch ein Vortrag zur Republikwerdung Finnlands und den Kampf von Präsident Ståhlberg gegen Finnische Faschisten zu Beginn der 30er Jahre von Seppo Hentilä gehörte zu unserem Rahmenprogramm. Finnland wurde erst 1917 mit dem Sieg der Bolschewiki in Russland zur autonomen Republik, bis dato war es als Großfürstentum Finnland Teil des Russischen Reichs. 1918 wurde nach einem Bürgerkrieg die Monarchie abgeschafft und der König dankte ab. 1919 errang die Finnische Sozialdemokratie die Mehrheit im Parlament, das eine republikanische Verfassung verabschiedete, dessen zentraler Autor K.J. Ståhlberg war. Dieser wurde 1919 mit großer Mehrheit zum ersten Präsidenten der Finnischen Republik gewählt. Obwohl formal republikanisch dominierten die Rechten Justiz, Armee, Polizei und Schulwesen. Um die demokratische Republik zu stärken (statt das Präsidialsystem) verzichtete Ståhlberg auf eine zweite Amtszeit.

Ende der 20er Jahre gewann die rechtsextreme Lappobewegung an Einfluss und Stärke, die die parlamentarische Demokratie abschaffen und eine nationalistische Präsidialdiktatur errichten wollte – notfalls auch mittels Putsch. Dem stellte sich Ståhlberg entgegen und wurde aus diesem Grund von den Lappofaschisten 1930 entführt. Er sollte sich in die Sowjetunion ins Exil begeben.

Die Entführung Ståhlbergs und seiner Frau führte zum Verlust der Popularität und der Unterstützung der Lappobewegung. Zwar verlor Ståhlberg 1931 sehr knapp die Wahl zum Präsidenten, aber die Erhaltung des demokratischen Staates konnte erreicht werden.

Die Bedeutung der faschistischen Lappobewegung wurde in Finnland lange heruntergespielt; erst in letzter Zeit erfolgt die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der Finnischen Neueren Geschichte in Ausstellungen, Publikationen, über Dokumente und Diskurse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir innerhalb einer Woche sehr vertiefte Einblicke in das Finnische Bildungssystem sowie darüber hinaus auch einige in die Finnische Geschichte und Mentalität erhalten haben. Es ist sehr beeindruckend, wie es Finnland gelungen ist, die Relevanz von Bildungspolitik über unterschiedliche Regierungskonstellationen und Krisenprozesse hinweg hochzuhalten und als gesellschaftlichen Konsens zu bewahren. Und wie es gelungen ist, flächendeckend ein qualitativ und quantitativ hochwertiges System frühkindlicher Bildung zu etablieren und die Gemeinschaftsschule zum weitgehend alleinigen Schultyp in Finnland zu machen. Die gute Finanzierung des Bildungssystems incl. der akademischen Ausbildung von Lehrkräften ebenso wie der Erzieher*innen und weiterem pädagogischen Personal, die Etablierung der Gemeinschaftsschule als einer, die jedes Kind bestmöglich individuell fördert sowie ein großen Vertrauen der Finnen in ihren (Sozial)Staat und seine Institutionen sind wesentliche Ursachen für den Erfolg des Finnischen Bildungssystems.

Aber auch hier stehen die Zeichen auf Veränderung: aufgrund von Fachkräftemangel und sinkender Wirtschaftsleistung stehen Kürzungen insbesondere im Sozialsystem auf der Politischen Agenda, von der die Gemeinschaftsschulen (noch) nicht betroffen sind. In der frühkindlichen Bildung wird bereits gekürzt, ebenso wie in der beruflichen Bildung. Und auch in Finnland nimmt die Heterogenität der Schüler*innenschaft zu, bilden sich Armutsquartiere heraus und verändert sich die Auffassung darüber, was fair und gerecht ist. Statt durch bessere (Personal)Ausstattung, kleinere Klassen und die besondere Förderung von Jungen und Kindern aus armen und migrantischen Haushalten gegen die zunehmende Segregation anzugehen werden die auch international beachtlichen Erfolge in Bezug auf Kompetenzen und Chancengleichheit aufs Spiel gesetzt. Auch der fehlende echte Ganztag und die Orientierung auf (z.T. kostspielige) Hobbies wird die Segregation vertiefen. Es bleibt zu hoffen, dass die sich regende Gegenwehr gegen die Sparbemühungen der aktuellen konservativ-rechten Regierung Erfolge zeigt und Finnland wieder auf die Erfolgsspur bringt.

Bericht: Katrin Schäfgen

[1] Englisch wird ab Klasse 1 verpflichtend, die 2. Fremdsprache fakultativ ab Klasse 5, die 2. Landessprache (schwedisch oder finnisch) obligatorisch ab Klasse 6 und eine 4. Sprache ggf, fakultativ ab Klasse 8 unterrichtet.