Mit der Herstellung der deutschen Einheit war die Debatte um eine neue Verfassung zunächst nicht beendet. Sowohl die SPD-Fraktion als auch die Gruppen Bündnis 90/Die Grünen und PDS/Linke Liste sprachen sich im Bundestag für die Erarbeitung einer neuen Verfassung aus, die durch einen abschließenden Volksentscheid in Kraft gesetzt werden sollte. Grundlage war Artikel 5 des Einigungsvertrages, an dem auch die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und FDP nicht vorbeikamen. Allerdings wollten sie das Grundgesetz nach dem Beitritt der DDR nur geringfügig ändern. Dagmar Enkelmann hat die damaligen Debatten als Bundestagsabgeordnete der PDS/Linke Liste miterlebt.

Dein politischer Weg führte – stark verkürzt – vom Runden Tisch über die Volkskammer in den ersten gesamtdeutschen Bundestag. Wie war das Ankommen?

Dagmar Enkelmann war nach 1990 Mitglied der Volkskammer, des Deutschen Bundestags (bis 2013) und des Landtages Brandenburg. Anschließend war sie Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Interview mit ihr führte Alrun Kaune-Nüßlein.

Die Runden Tische der Wendezeit waren von westdeutschen Politiker*innen als oppositionelle Kraft des Widerstandes und Form der direkten Demokratie in der DDR hochgejubelt worden. Es gab ja nicht nur den Zentralen Runden Tisch, sondern auch Runde Tische in den Städten und Kreisen. In Bernau zum Beispiel habe ich an den Beratungen des Runden Tisches teilgenommen. Mit den Runden Tischen wurde in der Endzeit der DDR eine politische Kultur etabliert, die zum Mitmachen einlud und kreative Problemlösungen förderte. So entstand in einer der 16 Arbeitsgruppen des Zentralen Runden Tisches ein «Verfassungsentwurf für die DDR», der leider - aus unterschiedlichen Gründen - nicht mehr in der Volkskammer behandelt werden konnte. Nach der deutschen Einheit war diese mit den Runden Tischen entwickelte Form der direkten Demokratie plötzlich überflüssig und nicht mehr erwünscht. Begründet wurde dies mit der nun für Gesamtdeutschland geltenden politischen Staatsform der repräsentativen Demokratie.

Wie kam es zur Verfassungsdebatte Anfang der 1990er Jahre?

De jure war das Grundgesetz keine Verfassung. Es war 1949 mit Zustimmung der Alliierten als Verfassung für den westlichen Teil Deutschlands bis zur Wiedervereinigung konzipiert worden und sollte die Option für ein vereintes Deutschland offen halten. Nach der deutschen Einheit hätte die Chance bestanden, es zu einer gesamtdeutschen Verfassung weiterzuentwickeln. Neben den Abgeordneten unserer Bundestagsgruppe hatten sich mehrheitlich auch die Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD für die Erarbeitung einer neuen gesamtdeutschen Verfassung eingesetzt. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass die Regierungsmehrheit aus CDU/CSU und FDP dies nicht wollte.

Wie war die Rechtslage nach dem Einigungsvertrag?

Mit dem Beitritt der DDR nach Artikel 23 Grundgesetz bestand keine zwingende Notwendigkeit, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Das wäre mit einer Vereinigung auf Augenhöhe nach Artikel 146 Grundgesetz, anders gewesen. Denn nach Artikel 146 sollte das Grundgesetz nach Vollendung der Einheit Deutschlands an dem Tage außer Kraft treten, an dem eine neue, durch Volksentscheid beschlossene Verfassung in Kraft tritt. Und in Artikel 5 des Einigungsvertrages wurde lediglich eine Empfehlung an Bundestag und Bundesrat ausgesprochen, sich mit einer Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen, um die im Zusammenhang mit der deutschen Einheit aufgeworfenen Fragen zu regeln.

1991 hat der Bundestag dann die Einsetzung einer gemeinsamen Verfassungskommission beschlossen. Erinnerst Du Dich noch an die Auseinandersetzungen um die Zusammensetzung und die Inhalte?

Die Einsetzung der Gemeinsamen Verfassungskommission war im Grundgesetz geregelt. Auch die Besetzung. Bundestag und Bundesrat konnten jeweils 16 Mitglieder entsenden. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und unsere Bundestagsgruppe wollten keine Verfassungsdebatte von Berufspolitiker*innen hinter verschlossenen Türen, sondern eine breite öffentliche Diskussion unter Einbeziehung von Expert*innen, an deren Ende eine Volksabstimmung über die Verfassung stehen sollte. Die Erfahrungen der Bürger*innen in den neuen Ländern sollten eingebracht werden. Wolfgang Ullmann von Bündnis90/Die Grünen war damals eine der treibenden Kräfte. Aber aufgrund des Gruppenstatus durften Bündnis 90/Die Grünen und wir nur jeweils ein beratendes Mitglied entsenden. Für uns nahm Gregor Gysi teil. Da wir nun mal in den Bundestag gewählt worden waren, die PDS/Linke Liste mit 17 und Bündnis 90/Die Grünen mit 8 Abgeordneten, kam man nicht umhin, uns irgendwie mit einzubeziehen. Wir waren sozusagen das Feigenblatt. Trotzdem haben wir mit unserer Kritik am Verfahren und an den Inhalten nicht hinter dem Berg gehalten.

Wie arbeitete die Verfassungskommission?

Die Verfassungskommission konstituierte sich am 16. Januar 1992 und bestand aus 32 Mitgliedern, die je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat entsandt wurden. Die Mehrheit der Mitglieder war westdeutsch und männlich. Man darf nicht vergessen, dass nur drei Bundesländer - Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern - damals ostdeutsche Ministerpräsidenten hatten und auch die Fraktionsspitzen im Bundestag und in den Landtagen westdeutsch dominiert waren. Ostdeutsche Akteur*innen und ihre Erfahrungen wurden deshalb kaum in den Prozess einbezogen. Ein Novum war, dass die Kommission ab April 1992 öffentlich tagte und es die Möglichkeit gab, Eingaben zu machen. Insgesamt sollen etwa 800.000 Eingaben eingegangen sein. Für deren Behandlung war allerdings eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Damit scheiterten viele Vorschläge an der Mehrheit von Union und FDP. Am Ende kam man übrigens auch nicht umhin, externe Expertise einzuholen. Dies hatten wir ja von Anfang an gefordert.

Und der Verfassungsentwurf des Zentralen Runden Tisches?

Der spielte damals kaum noch eine Rolle. Die ursprüngliche Idee des Zentralen Runden Tisches war, mit einer von der Volkskammer verabschiedeten neuen Verfassung eine bessere Ausgangsposition für die Verhandlungen über die deutsche Einheit zu haben. Dazu kam es nicht mehr. Zum einen war die Zeit zu kurz, um den Verfassungsentwurf zu beraten und zu beschließen, zum anderen haben westdeutsche Regierungsberater dies erfolgreich verhindert. Am Ende wurden nur Verfassungsgrundsätze beschlossen, die dann auch schnell ad acta gelegt wurden. Einzelne ostdeutsche Abgeordnete haben aber versucht, einzelne Teile des Verfassungsentwurfs in die Diskussion einzubringen.

Welche Teile waren das und wie verlief die Debatte?

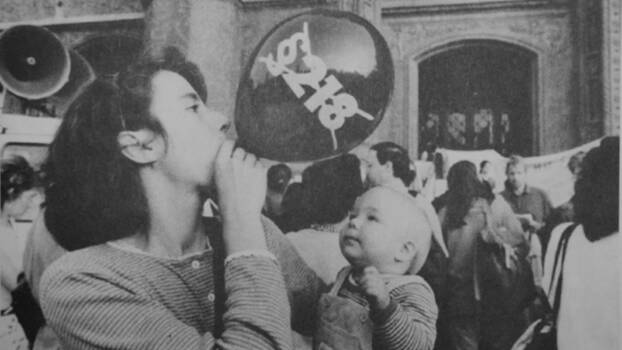

Zum einen ging es um die Gleichstellung der Frau. In den Gesetzbüchern der DDR waren die Geschlechter gleichberechtigt. Das sollte verfassungsrechtlich abgesichert werden. Darüber hinaus haben wir uns vehement für die Aufnahme sozialer Grundrechte wie das Recht auf Arbeit, Wohnung, Bildung und soziale Sicherheit eingesetzt und wurden dabei auch von Bündnis 90/Die Grünen und ostdeutschen Abgeordneten der SPD unterstützt. Die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und FDP fanden dies jedoch völlig abwegig. Deren Argumentation gipfelte in der Bemerkung, dann könne man ja gleich das «Recht auf schönes Wetter» ins Grundgesetz schreiben. Das war das Niveau der Debatte und leider auch die Mehrheitsmeinung im Bundestag. Und es gab noch einen Streitpunkt: das Recht auf Abtreibung. Das war in der DDR in der Verfassung geregelt. Viele Frauenorganisationen deutschlandweit sahen die Chance, dieses Recht endlich auch für ganz Deutschland festzuschreiben. Doch auch das wurde bekanntlich abgelehnt. Letztlich dauert der Kampf um das Recht auf Abtreibung und gegen den §218 StGB bis heute an.

Haben sich die ostdeutschen Abgeordneten das gefallen lassen

Wir kannten uns ja zum großen Teil aus der letzten Volkskammer der DDR. Dort gab es eine ganz andere Debattenkultur als im Bundestag. In wichtigen und komplizierten Fragen gab es eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit. Das gab es im Bundestag nicht. Wir haben eng mit den Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen und zum Teil auch mit der SPD zusammengearbeitet. Aber die ostdeutschen SPD-Abgeordneten haben schnell gemerkt, wohin die Reise geht. Und am Ende hat die SPD-Fraktion insgesamt nur noch rumlaviert und ist schließlich eingeknickt.

Als Parlamentarische Geschäftsführerin hatte ich versucht, einen ostdeutschen Gesprächskreis zu gründen, um ostdeutsche Interessen besser in den Bundestag einbringen zu können. Mit dabei waren beispielsweise Klaus Reichenbach (CDU), Konrad Weiß (B90/Grüne), Stephan Hilsberg (SPD) und Rainer Ortleb (FDP). Wir haben uns genau einmal getroffen. Dann haben die Fraktionsspitzen von CDU/CSU, FDP und SPD das mitbekommen und ihren Abgeordneten verboten, sich mit uns zu treffen.

1994 wurde neben der «tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern» auch der Schutz der «natürlichen Lebensgrundlagen» als Staatsziel im Grundgesetz verankert...

Beides war überfällig. Genauso wie Artikel 3 Absatz 3, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Aber Staatsziele allein verändern die Gesellschaft nicht. Sie müssen durch Gesetze untermauert werden. Und damit hat man sich Zeit gelassen.

Dein größter Kritikpunkt an der Grundgesetzänderung?

Es gab keine öffentliche Diskussion und keine Volksabstimmung über die Änderungen. Hier hätte sich der Bundestag ein Beispiel am Land Brandenburg nehmen können. Dort hatte der Landtag am 14. April 1992 als erstes ostdeutsches Parlament eine Landesverfassung verabschiedet, die nach einem Volksentscheid am 20. August 1992 in Kraft trat. Im ersten Verfassungsausschuss des Landes Brandenburg haben nicht nur Berufspolitiker*innen mitgearbeitet, sondern es gab darüber hinaus einen breiten öffentlichen Diskussionsprozess und zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten. Hier ist gelungen, was auf Bundesebene durch die Regierungsmehrheit verhindert wurde: In der Brandenburger Verfassung sind u.a. das Recht auf Arbeit, Wohnen, Bildung und soziale Sicherheit als Staatsziele und eine Volksgesetzgebung mit niedrigen Quoren verankert. Die Brandenburger Verfassung knüpft an den Geist der Verfassung des Zentralen Runden Tisches an. Und Brandenburg ist das einzige Bundesland, in dem die PDS verfassungsgebende Partei gewesen ist. Auch das macht den viel zitierten «Brandenburger Weg» so besonders.

Nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts der Verfassungskommission legte die PDS/Linke Liste einen eigenen Verfassungsentwurf vor, der an den Entwurf des Zentralen Runden Tisches anknüpfte und die ersten Erfahrungen mit der deutschen Einheit aufgriff.

Wir haben lange in der Gruppe diskutiert, ob wir einen alternativen Antrag einbringen. Es war von vornherein klar, dass er keine Mehrheit finden würde. Aber als politisches Zeichen war es uns wichtig - vor allem als Signal an die Bevölkerung in den ostdeutschen Ländern. Wir hatten gesehen, was aus den Gesetzen der Modrow-Regierung geworden ist. Ich denke da an das Agieren der Treuhand oder das Prinzip «Rückgabe vor Entschädigung». Wir hatten Unterstützung vom Kuratorium der ostdeutschen Verbände und von einigen Juristen aus der ehemaligen DDR. Wir wollten dezidiert ostdeutsche Interessen einbringen: Angleichung der Löhne und Gehälter, der Renten, ein Diskriminierungsverbot von Menschen wegen ihrer Haltung zur DDR. Die ostdeutschen Eliten waren damals schon aus den Universitäten und anderen Institutionen verdrängt worden. Auch wenn man aus heutiger Sicht und Erfahrung manches nicht mehr so formulieren würde, halte ich es für ein wichtiges Zeitdokument.

Das Grundgesetz wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Die Grundgesetzänderungen im Zuge der deutschen Einheit liegt nun 30 Jahre zurück. Wie sieht Deine Bilanz aus?

Eine echte Verfassungsdiskussion war damals von der Regierung Kohl nicht gewollt. Es ging nicht um ein neues Haus, sondern nur um eine schöne Fassade. Zum Vergleich: Als es um den Regierungsumzug von Bonn nach Berlin ging, hat der Bundestag einen ganzen Tag lang debattiert. Über 100 Abgeordnete haben geredet. Diese Debatte wurde im Fernsehen übertragen, in Bonn zum Beispiel standen an jeder Ecke Leinwände, damit die Bürger*innen die Debatte verfolgen konnten. Bei einem so wichtigen Thema wie der Grundgesetzänderung war es der Regierung nicht wert, dass die Debatte in der Öffentlichkeit stattfand. Letztlich auch eine Folge des Beitritts der DDR zur BRD nach Artikel 23: Schon in den letzten Tagen der Volkskammer hatten die westdeutschen politischen und juristischen Berater das Sagen. In den Fraktionen des Bundestages, in der Bundesregierung und in der Bundesverwaltung, ja selbst in den Fraktionen und Verwaltungen der so genannten neuen Länder besetzten die westdeutschen Aufbauhelfer zumeist rasch entscheidende Positionen. Das wirkt bis heute nach.