Dieser Tage vergegenwärtigen wir eine beispiellose Destabilisierung des demokratischen Zusammenhalts der Gesellschaft. Nirgendwo zeigt sich dieser Angriff von rechts stärker als auf dem Feld der Migration, wo kein Tag vergeht, an dem nicht neue Pläne zur Entrechtung der migrantischen Bevölkerung und damit zum generellen Abbau demokratisch verbriefter Rechte präsentiert werden. Ob Pass-Entzug, Deportation, Entzug von Bürgerrechten, Streichung von Sozialleistungen, bis zur Unkenntlichkeit Beschädigung des Rechts auf Asyl, Einschränkung der Freizügigkeit und Bewegungsfreiheit, Verwehrung des Rechts auf Gleichbehandlung oder Zugang zur politischen Teilhabe: die autoritäre Wende realisiert sich in der Leugnung postmigrantischer Realitäten und der Bedrohung derjenigen, die diese verkörpern. Durch die Destabilisierung migrantischen Lebens wird der permanente Ausnahmezustand erprobt und vorbereitet.

Dr. Massimo Perinelli arbeitet als Referent für Migration in der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Diese Strategie von Demokratiefeind*innen ist nicht neu und es lohnt sich daran zu erinnern, dass Versuche der Entrechtung von Migrant*innen sich wie ein roter Faden durch die 75jährige Geschichte der BRD zieht. Sätze wie «Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt» (Sahra Wagenknecht) machen immer wieder deutlich, wie schwach das Verständnis demokratischer Rechtsprinzipien selbst bei politischen Entscheidungsträger*innen verankert ist, und wie sehr Grundrechte an gewährte oder verwehrte Privilegien gebunden sind. Auch wenn das Grundgesetz nach allgemeinen Gleichheitsprinzipien gestaltet ist und mit Artikel 3, Absatz 3, Satz 1 sogar spezifisch ausbuchstabiert, dass niemand aufgrund von Abstammung oder rassialisierter Zuordnung benachteiligt werden darf, zeigt die jüngere Migrationsgeschichte nach 1945, dass sich Rechtsnormen erst durch soziale Kämpfe auch in Rechtspraktiken konkretisieren und diese unablässig ausgestaltet und verteidigt werden müssen.

75 Jahre Rassismus

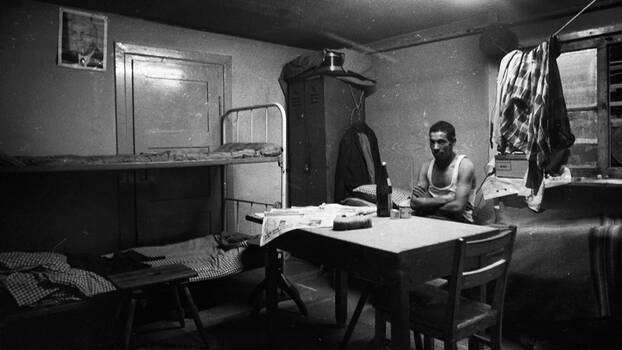

Die jüngere Migrationsgeschichte der BRD ebenso wie die der DDR stand anfangs noch stark in der Tradition der Fremd- und Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus. 1943 empfahl das Reichsarbeitsministerium, nach dem Krieg den Import von Arbeitskräften unter dem freundlicher klingenden Begriff der «Gastarbeit» fortzusetzen. 1955 begann die Bundesregierung durch bilaterale Anwerbeabkommen mit einer Reihe südeuropäischer Staaten sowie Tunesien, Marokko und Südkorea eine stärkere Kontrolle über die (Arbeits-)Migration zu erlangen. Mit einem Netz von Außenstellen des Arbeitsamts wurden Arbeitswillige noch vor Ort amtsärztlich untersucht, mit Arbeitsverträgen heimischer Industrien versehen und entlang der etablierten Transportrouten nach Westdeutschland verbracht. Am Gleis 11 des Münchener Hauptbahnhofs kamen die nun so genannten «Gastarbeiter*innen» aus der Türkei, Griechenland, Italien und Jugoslawien an, während am Bahnhof in Köln-Deutz die Arbeiter*innen aus Portugal und Spanien eintrafen, um dort auf die LKWs der jeweiligen Unternehmen verfrachtet und zu – häufig denselben – Barackensiedlungen gebracht zu werden, die schon während des Krieges für die Fremd- und Zwangsarbeiter*innen genutzt wurden. Gegen die miserablen Wohnbedingungen mit katastrophalen sanitären Anlagen regte sich schon früh Widerstand, der, wie bei VW in Wolfsburg Anfang der 1960er Jahre, polizeilich brutal niedergeschlagen wurde. Auch bei Opel in Bochum schmissen die Arbeiter ihre Betten aus den Fenstern, da sich die Firma eine Zusatzgenehmigung zur Unterschreitung der ohnehin lächerlich wenigen Quadratmeter pro Person besorgt hatte.[1] Auch in der DDR waren in den entsprechenden Abkommen mit Ländern wie Vietnam, Mosambik oder Kuba nur fünf Quadratmeter pro Person für die Unterbringung vorgesehen, außerdem mussten die dortigen sog. Vertragsarbeiter*innen zwölf Prozent ihres Lohnes an die Heimatländer abtreten, der Nachzug von Familienangehörigen war untersagt und bei Schwangerschaft drohte die Abschiebung.[2]

Der Rassismus in der BRD ermöglichte während der 1950er bis 1970er Jahre auf dem Rücken der Gastarbeiter*innen das sog. Wirtschaftswunder, und damit verbunden den Klassenaufstieg der deutschen Arbeiter*innenklasse, die nun, da der Arbeitsmarkt mit billigen und entrechteten Arbeiter*innen aus dem Süden unterschichtet wurde, aufsteigen und ihre Kinder aufs Gymnasium schicken konnten, während sich die Haupt- und Sonderschulen mit den Kindern der Migrant*innen füllten.[3] Die Öffnung der Hochschulen durch die Reform von 1977 für die Kinder der deutschen Arbeiter*innenklasse und die Entwicklung der Universitäten zu Massenunis, die nicht mehr nur noch den Eliten vorbehalten waren, wurde durch die Segregation auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungssektor ermöglicht. Die demokratische Öffnung und Liberalisierung der bundesdeutschen Gesellschaft besaß einen antiliberalen und undemokratischen Kern, nämlich einen nach innen gerichteten Kolonialismus. Daraus folgte, dass der Kampf für das verfassungsmäßige Versprechen der Gleichheit aller Bürger*innen von den deklassierten, ausgebeuteten und diskriminierten Milieus getragen werden musste.

Migrantische Bürgerrechtsbewegung

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieg bis 1972 kamen circa 14 Millionen Menschen als Gastarbeiter*innen in die Bundesrepublik, zwei Millionen von ihnen blieben und wurden sesshaft. Dies war nicht vorgesehen, denn die billigen Arbeitskräfte sollten nach getaner Aufbauarbeit wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Ende 1973 wurden unter der Regierung Willy Brandt alle Anwerbeabkommen aufgelöst und die Ära der Gastarbeit offiziell für beendet erklärt. Obwohl Massenentlassungen und ein System aus Anreizen und Repressionen dabei helfen sollten, die ehemaligen Industriearbeiter*innen loszuwerden, entschieden sich viele zu bleiben und gründeten stattdessen eine auf familiäre Netzwerke fußende eigene Ökonomie im Dienstleistungs- und Gastronomiebereich und setzten die verlassenen und runtergekommenen ehemaligen innerstädtischen Arbeiter*innenstadtteile auf eigene Kosten dauerhaft instand. Dadurch wurden sie endgültig zu Einwander*innen. Mit aller Gewalt versuchte die Regierung in den Jahren der Weltwirtschaftskrise 1973 und den folgenden Industriekrisen bis Mitte der 1980er Jahre diese Entwicklung zu verhindern. Sie setzte der «relativen Autonomie der Migration»[4] ihren Versuch entgegen, Migration unter den Bedingungen systematischer Entrechtung je nach Bedarf zu regulieren und zu vernutzen. Die Migrationsforscherin Paola de Martin, die über die Geschichte der vor allem aus Italien kommenden Arbeitsmigrant*innen, den sog. Saisonniers, in der Schweiz forscht, spricht in diesem Zusammenhang von einer eugenischen Vektorisierung des Kolonialismus in die Länder Europas hinein. Durch die systematische gezielte Zerstörung der Bindungen migrantischer Familien und der Nutzung der Herkunftsländer als unerschöpfliche Ressource zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft für die Industrien des Nordens entfaltete sich eine antidemokratische biopolitische Ordnung über migrantisches Leben, die bis heute wirkt.[5] Als die BRD 1975 ein neues Kindergeldgesetz verabschiedete, das gezielt migrantische Familien benachteiligte und parallel dazu die Mindestquadratmeterzahl so hoch setzte, dass der Verlust der eigenen Wohnung drohte, während gleichzeitig das Schulsystem jede Form der Inklusion und des Bildungsaufstiegs verunmöglichte, sahen sich viele migrantische Familien gezwungen, ihre Kinder zumindest zeitweise zu Verwandten in die Heimat zu schicken. 700.000 sog. «Kofferkinder» aus der Türkei waren das Ergebnis dieser rassistischen Bevölkerungspolitik.[6] Noch 1983 versuchte die CDU-Regierung unter Helmut Kohl durch einen Mix aus Repressalien und Anreizen die türkeistämmige Bevölkerung der BRD zu halbieren mit einer damit einhergehenden Welle rassistischer Gewalt, die viele Opfer forderte.[7]

Wie wir wissen, machte der Wirt seine Rechnung ohne den Gast, denn Einwanderung wurde zu einer unumkehrbaren Realität. Die mit ihr einhergehenden massiven migrantischen Bürgerrechtsbewegungen, die sich gegen ihre Entrechtung wehrten, wurden dabei zum Motor der Demokratisierung im postnazistischen Deutschland. Nirgendwo zeigte sich das deutlicher als in den migrantisch geprägten Stadtteilen und Kiezen. In ihnen konnte sich eine nach persönlicher Freiheit strebende, gegenkulturelle bundesdeutsche Jugend entfalten und neue Lebensweisen erproben. Erst in der Resilienz migrantischer Communities realisierten sich jene linken Kommunen, Hausbesetzungen, Läden, Kollektive, Kiezstrukturen und Stadtteilzentren, die in die historische Auseinandersetzung mit ihren Eltern, der Täter*innengeneration des Nationalsozialismus, traten. Im Schatten migrantisch-selbstorganisierter Strukturen entwickelte sich jener radikaldemokratische Impuls, der heute als 68er-Bewegung bekannt ist und der in der Geschichtswissenschaft für die grundsätzliche Liberalisierung der bundesdeutschen Gesellschaft gewürdigt wird. Dass dieser Demokratisierungsschub Ausdruck eines frühen postmigrantischen solidarischen Gefüge war, ist bis heute nur ungenügend in das allgemeine Geschichtsbewusstsein durchgedrungen.

Demokratieverlust im Mauerfall

Die 1980er Jahre waren in Westdeutschland geprägt durch starke Bürgerrechtsbewegungen, bei denen die migrantischen Kämpfe gegen die Ungleichbehandlung durch das sog. Ausländergesetz und für soziale Rechte im Wohn-, Arbeits-, Familien-, Gesundheits- und Bildungsbereich eine sehr große Rolle spielten. Am Ende des Jahrzehnts stand die Frage der politischen Teilhabe und des Wahlrechts auf der politischen wie medialen Tagesordnung. Der hohe Organisierungsgrad der ehemaligen Gastarbeiter*innen und die vielen Verbände und massenhaften Demonstrationen dynamisierten die demokratische Transformation der Bundesrepublik. Der Mauerfall beendete bzw. unterbrach diesen Aufbruch, denn der Vereinigungsprozess ging mit einem entfesselten Nationalismus einher, dessen innerer Motor der Rassismus darstellte. Die extreme Gewalt der frühen 1990er Jahre richtete sich gezielt gegen migrantisches Leben, ebenso gegen alles, was als nicht deutsch (genug) angesehen wurde. Neonazistische Netzwerke wurden durch Sicherheitsbehörden teilweise bewirtschaftet oder zumindest toleriert und medial zum Handeln ermutigt. Die unzähligen Opfer rassistischer Gewalt mit vielen Toten dienten in einer beispiellosen Opfer-Täter-Umkehrung der Rechtfertigung für den Eingriff in das Grundgesetz der BRD, das 1993 mit Verweis auf diese Gewalt geändert wurde. Das individuelle Recht auf Asyl für politisch Verfolgte, dass 1949 aus der Erfahrung (der Unmöglichkeit) der Flucht vor deutscher Schreckensherrschaft und Vernichtung in das Grundgesetz aufgenommen wurde, wurde faktisch abgeschafft. Ein Jahrzehnt des offenen Straßenterrors von rechts beherrschte die 1990er Jahre, der im Übergang zum Millenium in klandestine terroristische Gruppen überging, die während der 2000er Jahre Morde und Bombenanschläge durchführten. Die zahlreichen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zur Aufklärung des NSU-Komplex legten dabei eine dunkle Seite staatlicher Verstrickung offen, deren antidemokratische Linien sich bis an die Anfänge der BRD nachzeichnen lassen. In diesem Klima mobilisierte der «Extremismus der Mitte»[8] von CDU bis NPD mit Unterschriftenkampagnen und anderen Initiativen gegen Optionen auf Staatsbürgerschaft für die ehemaligen Gastarbeiter*innen und generell gegen die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei.

75 Jahre Gesellschaft der Vielen?

Zur selben Zeit erkämpfte sich die nachfolgende Generation der früheren Arbeitsmigrant*innen kulturell, akademisch und politisch gesellschaftliche Sprechpositionen und verkörperte in ihren Praktiken erstmalig eine vielfältige Gesellschaft, deren Grundlage nicht Identität, sondern die Produktion von Differenz sei.[9] Weltweit brachte eine postmigrantische Gesellschaft der Vielen in ihren verwickelten Subjektpositionen auf theoretischer wie politischer Ebene das dritte und bisher uneingelöste Versprechen der Aufklärung auf die Tagesordnung, das sich auch im Versprechen des Grundgesetz findet: Neben der im Prinzip realisierten Gleichheit und Freiheit stellte sie die Frage der Geschwisterlichkeit, d.h. der solidarischen Beziehungsweisen, und öffnete damit einen gesellschaftlichen Raum für eine umfassend demokratische Zukunft.

Heute mobilisieren sich autoritäre Tendenzen entlang dystopischer Rückwärtsgewandheit gegen die oben genannte Wette auf eine Zukunft, die fähig ist, Freiheit und Gleichheit aus ihrer Verstrickung in Herrschaft herauszulösen.[10] Gehen wir zum Gründungsdokument der BRD zurück und lesen den eingangs erwähnten Artikel 3 positivistisch, so liegt der Bedingung für den inneren Zusammenhalt einer Demokratie die geschlechtlich nicht-binäre, transnationale, vielsprachige, multiperspektivische und body-positive Gesellschaft zu Grunde. Sie gilt es für die nächsten 75 Jahre zu verteidigen und auszubauen.

[1] Manuela Bojadžijev: 12 Quadratmeter Deutschland, in: Jungle World, 22.1.2003.

[2] Lars Maibaum: Hoyerswerda und kein Ende. Erfahrungen ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter*innen vor und nach der Wende, in: Dostluk Sineması (Hrsg.): Von Mauerfall bis Nagelbombe. Der NSU-Anschlag auf die Kölner Keupstraße im Kontext der Pogrome und Anschläge der neunziger Jahre. Berlin 2014, S. 56-61.

[3] Juliane Karakayali, Birgit zur Nieden: Rassismus und Klassen-Raum. Segregation nach Herkunft an Berliner Grundschulen, in: sub\urban 2013, Heft 2, S. 61-78.

[4] Manuela Bojadžijev, Serhat Karakayalı: Autonomie der Migration. 10 Thesen zu einer Methode, in: TRANSIT MIGRATION Forschungsgruppe (Hrsg.): Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas. Bielefeld 2007, S. 203-210.

[5] Paola De Martin: Zerissene Familien – Erinnerungspolitik und Widerstand der Schweizer «Secondos», in ManyPod #19, 2023.

[6] Dorota Masiakowska-Osses: «Kofferkinder» und ihre Geschichten, in: Studien zur Deutschkunde 61, Warschau 2018, S. 319-333.

[7] Claus Hecking: Kohl wollte offenbar jeden zweiten Türken loswerden, in: Spiegel, 1.8.2013.

[8] Oliver Decker et.al. (Hrsg.): Rechtsextremismus der Mitte und sekundärer Autoritarismus. Gießen 2015.

[9] Efthimia Panagiotidis, Ulaş Şener: Marx‘ Gespenster in der Debatte um die «Autonomie der Migration», in: ak 485, 17.9.2004, S. 34.

[10] Lukas Mielke, Mia Neuhaus, Massimo Perinelli (Hrsg.): Solidarität – eine reale Utopie. Berlin 2024.